2021年6月23日20時20分,由西南交通大學中國宗教研究中心開設的“道教儀式”線上課程第十七講“課程總結:道教儀式与中國文化暨道教全真科儀紀錄片放映會”教學錄像在ZOOM視頻會議室播放。本講由武漢大道觀住持任宗權道長、上海音樂學院劉紅教授、西南交通大學人文學院呂鵬志教授主講,海內外近百位師生觀看了課程直播。

本次課程的主要內容分為三部分,分別由任宗權道長、劉紅教授、呂鵬志教授三位主講人進行講授。

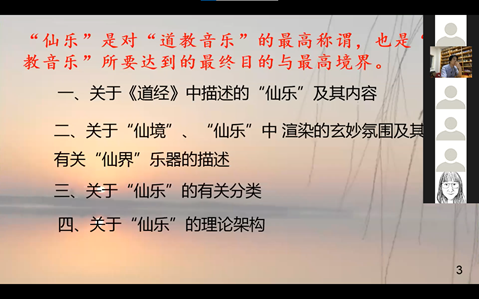

課程第一部分由任宗權道長帶領同學們領略“道經中的仙樂世界”。任道長從“仙樂”的定義出發:“仙樂”是對道教音樂的最高稱謂,也是道教音樂所要達到的最終目的與最高境界。從道經中描述的“仙樂”、“仙樂”渲染的玄妙氛圍及相關“仙界”樂器、“仙樂”的分類、“仙樂”的理論結構這四個角度來全面講解經典文獻中記載的道教音樂相關理論知識。

早在東晉時期《上清高上玉晨鳳臺曲素上經》(以下簡稱《曲素上經》)卷一中描述了仙樂的形成過程以及演出場景(仙境)中的仙人、坐騎、法物、道具以及其所渲染的氛圍。道教認為學道者能夠聽、學、誦“仙樂”,是得道的重要表現,有“身超九玄,遊晏玉京”的超凡功效。“仙樂”的傳授和護持過程也極其嚴格,傳授需“畢歃金青之誓,以代血壇之約也”,護持則需要上天派兵遣將,保舉學道者“成仙得道”。

任宗權道長接著介紹“仙樂”渲染的玄妙氛圍及相關“仙界”樂器。“仙樂”是仙境別於俗界的主要體現,從中可以領悟到道教最高境界的精神意識與清靜無為的真實內涵。《無上秘要》卷二十九《三十二天讚頌品》講到了天上諸仙宴樂歡勝的場面:“敷黃金薦地,白玉緣階,七寶瓔珞,光明煥日,黃雲四纏,紫霞三匝”。《道跡經》載,西王母曾為上清派茅山祖師茅盈作樂,或爲茅山道教音樂的最早記載,或者說是上清派道教音樂之始,裏面列出樂器有七件,仙女八人,曲目一首,十分詳實。接著任道長介紹了宋代文人王洋或受道教音樂影響,寫出了“不掛一弦存五音”之絕句,《無上秘要》卷二十有“太真王夫人,時自彈琴。琴有一弦而五音”。道門人士認為仙界樂器皆與俗界不同,如“彈九氣之璈”、“擊西盈之鐘”、“吹鳳唳之簫”、“拊九合玉節”等。此外,《道藏》中常有描繪神仙境界演奏“仙樂”時,有仙人、坐輿、仙家儀仗、仙家法物、場景、樂器等,都有無限的感染力,如《洞玄空洞靈章》經中描繪的仙樂妙韻,稱其為“神龍伎樂”。

關於“仙樂”的分類,任道長介紹在《上清靈寶大法》卷二十五《經句分類門》,將“仙樂”分成“樂類”與“言類”。“樂類”具體包括“碧落空歌”、“隱韻之音”、“諸天遙唱”、“百魔隱韻”等,“言類”則有“名諱”、“辭”、“唱誦”、“修誦”、“受誦”等。其中任道長重點介紹了“言類”中的“辭”,從世俗文體演變而來,《曲素上經》中就有《高上玉晨曲素憂樂慧辭》,分為五段,讚美五方大帝。

關於“仙樂”的理論架構,任道長介紹早期道教經典《元始無量度人上品妙經》中描述了一派仙國、仙界、仙家、仙樂的飄渺境界。並且該經記載,仙樂有多種功效,如可召仙、傳道、度人、祛穢、辟邪、保命延生、成仙得道等,誦吟經、佩戴經、書寫經、傳播經等都將積累功德。任道長講道,道教經典中所推崇的最高境界是“大梵正音”或者說是“大梵隱語,無量之音”,如《元始無量度人上品妙經》認為道經之樂,是“大梵隱語,無量之音”,並且“經中所言,並是諸天上帝內名,隱韻之音”。《靈寶無量度人上經大法》卷三十二有《大梵隱語無量音》,是關於早期道教對於音樂的認知態度。早期經典的讀音,是來自元始天尊的秘訣,也是修煉的大法之一,是按照“六十四卦,而成其句”,也就是說文字的發音,與天地方位有很大的關係。

《元始無量度人上品妙經》記載“諸天之音”分三個層次,其功用也各不相同,成遞進關係。第一層即“第一欲界飛空之音”,宣揚“仙道貴生,鬼道貴終。仙道常自吉,鬼道常自凶”的思想;第二層即“第二色界魔王之音章”,宣揚“仙道貴度,鬼道相連”的思想;第三層是“第三色界魔王歌”,宣揚“仙道難固,鬼道易邪”、“仙道貴實,人道貴華。爾不樂仙道,三界那得過”的思想。由此可以看出《元始無量度人上品妙經》認為“仙道貴生,無量度人”,這才是道教宣揚“仙樂”的最終目的,該經認為上帝講經之聲,是“天人通感之音”的美妙仙樂,能達到度人的目的。

本講第二部分由上海音樂學院劉紅教授以“看見道場:陝北白雲山道教科儀音樂觀察——再論儀式環境中的道教音樂”為題,主要講解了音樂以何種屬性進入道場。在正式進入課程內容之前,劉紅教授分享了他在陝北白雲山田野調查的經歷,並介紹了幾位重要的口述資料提供者。

劉教授拋出兩個問題來引入第二部分的課程,一是“道場”是怎樣的“場”?二是非“道”所屬的相關事物是如何進入道場並具有道性的?具體來說就是民歌、戲曲、地方民間器樂等“音樂”被“道場”接受納入的機制條件是什麼?

劉教授首先給出了對“道場”的定義:“道”,既是體(炁),也為用(行為);“場”,是“道”的實際“存在”;“道場”,即是有“道”的“場”。作為“場域”的“道場”小到“壇”、“臺”,大至“界”,無邊無際,指的是一個場所、場地。而道法之中的道場指的是修道、行法,具體表現在道場中做法事以及每日的早晚功課等修行。劉教授總結,道場之於“俗人”在平日是道俗界限、道觀、是有神仙的地方,在行法佈道時,是萬物皆沾有仙氣而具神力,可得到神仙保佑,有求必應的地方;道場之於“道人”在平日是居所,是修身養性的空間,在行法佈道時是宇宙、乾坤,是溝通天地人的“場”,是得法、施法,秉承或下達神靈旨意的地方。

劉紅教授認為,道場實施宗教行為和道教實質內容時具有“道”之宗教屬性,在此基礎上所有物質、文字、音樂等進入道場後,接受道化的條件、程序、順序、過程及結果,被賦予宗教意義和內涵,是沾有仙氣具有神力的,是由“俗”轉為“道”的特定的儀式與程序。比如“迎供”儀式中,民眾呈獻的貢品經過“開光”後,便成為具有道性的物品;硃墨黃紙進入“道場”後便成為“道符”;民間音樂進入道場後便成為“道教音樂”。因此,劉教授總結,體會“道化”過程、看見“道場”之所在,能夠幫助我們理解民間音樂轉化為道教音樂這一過程和結果。

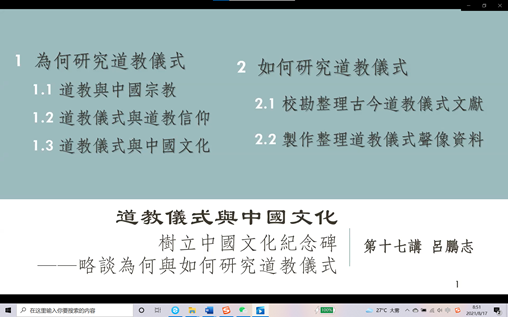

第三部分由呂鵬志教授以“道教儀式與中國文化:樹立中國文化紀念碑”為主題講述為何與如何研究道教儀式。關於為何研究道教儀式這個問題,呂教授引用了法國漢學家勞格文(John Lagerwey)教授的觀點並對其簡要概括和補充說明:宗教是中國傳統文化的基本組成部分,道教作為中國本土宗教則最典型地反映了中國宗教文化的面貌和特色。道教與道教儀式的關係是密不可分的,《道法會元》載“道乃法之體,法乃道之用”,勞格文教授在《中國社會和歷史中的道教儀式》一書中將道教比作“道體”(Taoist body),而儀式則是其中“活動的心”(living heart)。道教儀式積淀了豐富複雜的中國傳統文化成分,呂教授在《道教儀式叢書》述要中借用法國道教研究大師施舟人(Kristofer M. Schipper)教授的觀點,稱道教儀式堪比銘記中國“文化的真正紀念碑”。

呂鵬志教授認為要從文獻和聲像兩方面入手來研究道教儀式。校勘整理古今道教儀式文獻是研究道教儀式的重要方法之一,通過對校、本校、他校、理校這四種校法盡可能恢復古籍原貌,改正訛、脫、衍、倒等文字錯誤,呂教授還舉例說明了具體的校勘方法。製作整理道教儀式聲像資料是人類學和民俗志田野調查的重要方法之一,由田野專家拍攝的聲像資料經過製作加工成為有字幕和旁白解說的紀錄片,重要功能之一是真實記錄道教儀式中的說、唱、唸、做等行為,給人以更直觀的印象。比如法國范華(Patrice Fava)教授等人拍攝的紀錄片“斗姆朝科”,真實完整的記錄了一整場道教法事,並配有字幕和解說,使觀眾能夠理解其中的各個儀節。

最後,勞格文教授就儀式的重要性發表“道教儀式”課程閉幕致辭,勞教授從中國古代傳統的禮儀,即禮樂文化入手,講述中國古代社會的建構是與禮樂密不可分的。勞教授指出,“禮”有兩方面含義:禮,履也,簡單來說是行走,可以延伸為個人的行為處事要依靠“禮”來限制和規範;禮,理也,包含了中國古代人的宇宙觀。歷來西方學者在進行中西哲學的比較研究中通常用希臘哲學與中國禮樂文化對比,勞教授認為不妥,因為其與中國傳統文化的思想和中國古代人們的思維大不相同。勞教授認為禮樂文化是以“心”為主,“心誠”的外在體現就通過儀式表現出來。“禮”的作用在於使心誠之眾能夠參與進來,共同構建社會。

在課後討論環節,呂鵬志教授和任宗權道長、香港青松觀葉長青道長就《曲素上經》中同時記載的“憂樂之曲”、太上曲素五行秘符和曲素訣辭籙,討論了道教符、籙、樂之間關係的問題。任道長就此問題介紹了全真正韻的歷史淵源,以及同道教經、符的緊密關係。道教的符籙多與神明有關,且多用於儀式之中(如召將之用),故符、籙、樂在某種程度上是相互配合使用的。呂教授補充了《曲素上經》經文對符、籙、樂的記載,此三者均是炁化而成,同出一源。葉道長則就此問題澄清了過往學界和社會對全真道只重內修而輕視科儀的誤解,全真早期祖師同樣精於符籙和齋醮,教內外史料多有全真道士主持黃籙齋的記載;至於符籙、樂三者的關係,葉道長以清代高道婁近垣編輯整理的諸多道教儀式為例,介紹了符、籙、樂在儀式實踐中的運用,並提出部分道教儀式音樂既娛神也娛人,在一定程度上繼承了中國古代國家禮樂的功能。

華東師範大學中文系碩士研究生吳雨桐同學向劉紅教授請教了關於當代道教儀式音樂在受民間音樂影響的同時,多大程度上傳承了古代儀式音樂的問題,並提問是否可以通過當代道教儀式音樂嘗試復原同名的古代音樂(如《玉音法事》中記載的儀式音樂)。劉紅教授認為道教儀式音樂對民間音樂、古代儀式音樂的繼承和影響問題需要仔細辨認,不能只憑藉相似的旋律和風格簡單判定。而《玉音法事》所載的道教音樂與現在可以掌握的譜式(無論是減字譜、工尺譜、五線譜還是簡譜)均不相同,也並無史料詳細記載《玉音法事》在宋代的具體形態,難以復原。另外,即便有一些可以掌握的樂譜流傳下來,但多是明清時重新轉抄而成,是否與宋代的原貌一致也無從確認。劉教授又以當代戲曲教學實踐為例,認為《玉音法事》上的部分記號還很可能不是音符,而是當時行業內部通用的其他標記。劉教授認為,我們最多可以從當代同名音樂遺存中了解到宋代道教儀式音樂的只鱗片甲。孝昌青山古觀崔振聲道長等參課師友與劉紅教授進一步討論了此問題。期間,劉教授和呂鵬志教授還向大家分享了各自的研究經驗,一致認為無論是研究道教儀式還是道教音樂,都要多多同教內人士交流,向教內道長虛心學習。

(閆瑞、趙允嘉供稿)