“道教儀式與中國社會”國際學術研討會分組討論紀要:

“The Ambivalence of Yin: Analyzing the Conflicting Images of Women in Early Daoist Rituals”by Xie Bo

北京(香港)時間2021年10月18日晚20:20,由香港大學香港人文社會研究所主辦,西南交通大學中國宗教研究中心、四川大學考古文博學院、四川大學老子研究院、臺灣政治大學華人宗教研究中心協辦,香港嗇色園贊助的“道教儀式與中國社會”國際學術研討會在ZOOM視頻會議室正式開始。本次研討會第一場,由威尼斯大學兼任教授甘雪松(Jacopo Scarin)先生主持,廣州美術學院藝術與人文學院副教授謝波女士作題為The Ambivalence of Yin: Analyzing the Conflicting Images of Women in Early Daoist Rituals(《陰的歧義性:早期道教儀式中相互衝突的女性形象》)的英文報告,評議人為美國達特茅斯學院宗教系教授李福(Gil Raz)先生,數十位來自海內外多所高校和科研機構的專家學者出席了本場會議。

一、論文發表

在中國古代主流儒家價值觀中,女性一般只能扮演女兒、妻子、母親的角色。孔麗維(Livia Kohn)等學者認為,道教總體上對女性持尊崇態度。謝波教授本擬撰寫一篇題為“The Glory of Yin”的論文,但當細讀文獻後,她發現道教對女性的態度是複雜而矛盾的。在同柏夷(Stephen R. Bokenkamp)教授討論後,謝波教授將“glory”改為“Ambivalence”。謝教授還強調这样的改动实际上明确了两个问题:其一,我们所认为的一致的、清晰的、明确的女性形象及其相关的隐喻只是我们所建构的,真正的历史景观是错综复杂的、暧昧不明的;再者,道教的最终目标实际上要实现对世俗性的超越,所以将儒家的女性身份直接带入道教体系进行诠释有着无可避免的天然的限制。

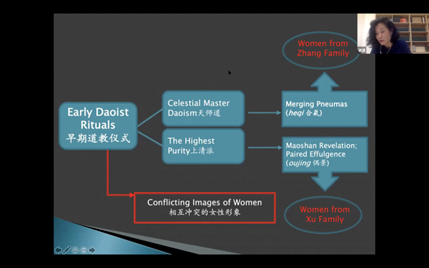

在中古中國的早期,以女性形象為代表的“陰”被認為是事物转变或制造变化的關鍵因素,這其中也包括歸返“炁”的過程。謝教授以天師道女官祭酒(尤其是張天師家族中的女性成員)和上清經派女真(以及許謐家族中的女性成員)的具體案例探討了早期道教儀式中女性形象的不同功能,闡明了早期道教儀式對女性複雜甚至矛盾的態度。作為陰的代表,女性在象徵層面上受到尊重,但在真正的道教儀式實踐中,女性卻被邊緣化。因此,這種對比反映了對女性形象的矛盾性理解,進而反映了早期道教儀式中陰的概念的歧異性。接下來,謝教授通過對比天師道“合氣”術及上清經派“偶景”之道中反應的女性形象論證其觀點。

(一)張天師家族中的女性成員

祁泰履(Terry Kleeman)教授認為,任何性別和社會階層的兒童都可以成為天師道的“籙生”,學習上章等儀式技術,並通過若干次受籙最終成為“祭酒”,組建自己的教區(即“治”)。謝教授認為,相比同一時期《女誡》《烈女傳》反應的主流儒家價值觀,天師道為女性提供了超越傳統社會家庭倫理角色桎梏的新希望。據後世道書《歷世真仙體道通鑑》(以下簡稱《通鑑》)記載可知,儘管張天師家族中的女性仍然是女兒、妻子或母親,但她們在教區管理和追求成仙等方面享有與其男性親屬相同的機會和平等的權利,如張陵之妻孫氏與張陵在雲臺山一道白日飛昇。而且由於擁有超自然力量,這些女性祭酒也有資格干預政治,甚至影響其男性親屬的社會地位,如張魯通過其母與劉焉家族的交往成為“督義司馬”(《三國志·蜀書》)。

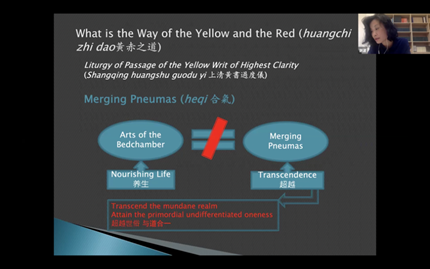

《三國志》中稱張魯之母有“少容”(youthful appearance),而范曄在《後漢書》中卻謂其為有“姿色”(feminine charms)。祁泰履認為,雖然“少容”的確可能和性魅力相關,但更可能指向天師道的“黃赤之道”或合氣術。這種儀式性的兩性修煉術只能由一位初學者和一位異性導師共同實踐,旨在通過陰陽交合的手段成仙以達成對世俗性的超越。對黃赤之道的記載多存於佛教甚至道教內部的批評中,如寇謙之就曾批判稱“大道清虛,豈有斯事”。

然而,这种对这种修煉儀式的批判甚至敵對的态度是否完全正确,或者只是一种误解?这就引出了一个问题:什么是黃赤之道?所有对该仪式公开的性行为的谴责都转移了人们对该仪式實際內涵的注意力,而只关注仪式化的性活动本身。关于这种方法的最重要的道教经文之一是《上清黄书过度仪》(Liturgy of Passage of the Yellow Writ of Highest Purity)。李福教授在他的文章中已經对这一问题进行了很好的研究。这里需要特别强调的是,我们不能把追求實現宗教超越的合气仪式等同于只追求长生不老的房中术。换言之,这种修炼方法应该在其自身的宗教性和仪式性背景下理解,而非置於房中術的修煉手册中加以理解,后者只是以男性为中心,将女性视为阴的储藏地。其終極目的在於滋养生命以求長生不老。

當然現實情況要更為複雜。比如《通鑑》記載的張陵孫女張玉蘭的故事。張玉蘭夢朱光入口,未婚先孕,以死自證,遺言剖其腹以明其心。死後其腹中並未發現胎兒,反而有白素金書《本際經》十卷。張玉蘭髒後百餘日,其遺體與經書都隨大風雷雨隱去。依照目前的研究,《本際經》應由劉進喜創作於七世紀,此時天師道成立已久,這則故事不可能真的發生在張陵孫女身上。在這個故事中,儘管張玉蘭最後“尸解”成仙,我們仍可看到主流儒家價值觀對道教的進一步影響,貞潔和名聲對女性比生命更重要。從和男性享有幾乎平等的權利,到為了維護名譽不得不選擇死亡,道教中女性形象經歷了複雜的變化。

(二)許謐家族的女性

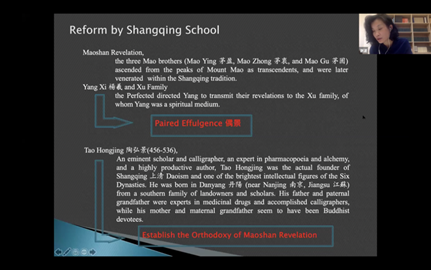

謝波教授選取的另一個案例來自江南的許氏家族。道教上清經派始於東晉興寧年間通靈道士楊羲,他將一系列仙真降㖟的上清經傳和零星誥示傳遞給許氏家族,後又有齊梁間高道陶弘景將這些零星誥示整理為《真誥》一書。謝教授在這裡主要關注許氏家族的女性成員和上清經派所提倡的全新雙修術——偶景。

在《真誥》卷七中記載了一則許謐之亡妻許斗(陶科斗)的故事,她因許謐之叔許朝的暴虐殺人行徑而遭受水官逼迫,不得不返回墳墓“伺察家門當衰之子”,以避免其承擔“塚訟”的後果。在此我們可以看到,雖然陶科斗只是一個嫁入許氏家族的外來女性,但卻是由她,而非任何原本就出生自許氏家族的男性來承擔將家族從塚訟中解救出來的使命。

除陶科斗外,許謐次子許聯之妻華子容及其三子許翽之妻黃敬儀也被捲入其中。華子容被要求將自己的金銀首飾獻祭給三名鬼帥,並作為“新婦”在祭祖期間準備膳食。不過華子容漠視了這些要求,導致陶科斗在死後世界不得不忍受饑渴,華子容自身也受到威脅。黃敬儀則被遣送回其“不祥且有罪的家庭”。許氏家族的女性都被與家族的厄難關聯起來。

另外,楊羲之師魏華存等真人則多次告誡天師道合氣術的危害。上清經派提倡以“存思”完成的偶景術來取代天師道的合氣術,男性實踐者的合作對象是僅存於夢中的女性仙真,而非現實生活中真實存在的異性修煉者。要理解上清派在《真誥》中進行的改革和叙事策略,以及解释為何用 "偶景 "取代"合气術 ",关键在于如何看待女性。保持魏华存这样的女神的神聖地位,显示了对阴的概念及其在超越传统中所具備的力量的尊重,她作为世俗男性的神圣配偶,向他们传递启示,并通过“偶景”的方式引导他们實現超越,“偶景”僅僅发生在那些世俗的男性修道者的想象中,而非通过男性和女性修行者的具体仪式化的身体接触来暗示像合气術那样的儀式。同时,更多的世俗女性,如許家的女性,則失去了实现超越的机会,在世俗生活中成为男性的附属品,甚至沦为家庭灾难的受害者。因此,道教传统中的女性形象所发生的变化从来都不是单向的,而是二分的。女神,作为阴的概念化代表,仍然享有被敬畏的神聖地位,但与世俗保持一定的距离,只出現在世俗的男性伴侣的梦中。另一方面,世俗妇女逐渐沦为世俗生活中的受害者,从而失去了实现超越的机会。

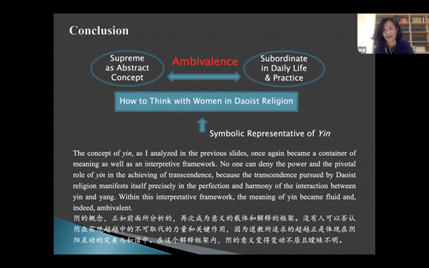

(三)結論

從以上兩個案例中可見,在追求合道成仙的道教理論和儀式實踐中,妇女的形象经历了一个复杂的變化过程。相应地,我们可以用歧異性 (Ambivalence) 来限定这个过程。基于道教的最终目标--即回归混沌的道,实现超越--阴的概念和它的力量在道教教义和仪式中是不可低估的。至于如何在不同道教教义和仪式中体现基本原则的问题,我们看到的是一种复杂的倾向。作为一个重视此在世界、追求长生不老以最终实现超越的宗教传统,道教从未将自己与当时的其他文化传统隔离。相反,它与儒家和佛教等文化传统密切交织在一起。他们相互对抗,也相互挪用。在这个过程中,它们各自变得越来越复杂,越来越多面。道教也不例外。阴的概念成为意义的容器和詮释的框架。没有人可以否认阴在实现超越中的力量和关键性作用,因为道教所追求的超越正是体现在阴阳互动的完美与和谐中。在这个詮释框架内,阴的內涵变得不稳定,而且充滿歧異。

謝波教授最後特別感謝了呂鵬志教授提示的敦煌寫本S. 203等早期文獻中也有關於張天師家族女性成員列入天師道神系的記載,並表示期待同各位與會學者進一步交流討論。

二、評議與討論

在評議環節,李福教授對謝波教授的研究給予高度評價,他認為早期道教教團中女性地位、如何理解天師道經典和上清經中的女性形象都是非常重要的問題。李福教授也指出,《通鑑》年代較晚,涉及張天師家族中女性成員的內容都來自歷代道書或傳說,如其中張陵妻子孫氏成仙之說可能源自唐代道士杜光庭所撰《墉城集仙錄》。且張陵之妻的姓氏、修行地與飛昇地在《無上秘要》《雲笈七籤》《佛祖統紀》《漢天師世家》等不同年代的文獻中記載也不同。

關於張陵孫女張玉蘭的記載則出現得更晚,《通鑑》中的內容可能改編自《太平廣記》。《廣記》又稱“出《傳仙錄》”,《傳仙錄》應為《集仙錄》之訛。張玉蘭的故事亦見於《三洞群仙錄》,其中提到供奉張玉蘭的“女郎廟”位於益州溫江(今屬四川成都)。那麼,很可能是長期居住在四川的杜光庭將這一蜀地地方信仰編入道教傳說中。另外,《廣記》中稱張玉蘭有孕後“母責之”,《通鑑》則稱“父母責之”,這一轉變也與謝教授研究的內容相關,值得討論。

針對謝教授報告的第二部分,李福教授認為上清經派對於合氣術的批評還需進一步細究,並提示上清經中“解結”概念也與之相關。他也指出,南嶽夫人魏華存並非許氏家族中人。同時,相較在昇真前曾為凡人的魏華存,還應注意楊羲、許謐偶景的對象九華安妃與右英王夫人從來都不是凡人。李福教授還補充了兩條早期文獻中提及張天師家族中女性成員的內容,一是《登真隱訣》中“天師女師系(係)師三師”,二是《赤松子章曆》中“天師女師三師君夫人”。他還提出了一個問題,如果上清經派中女性的確被從儀式實踐中移除,那要如何理解唐代流行的魏華存信仰?

之後,謝波教授感謝李福教授給出的寶貴建議和意見,並同呂鵬志教授、柏夷教授探討了另兩個問題。呂教授提出的問題是,“范帥”要求華子容提供信物的目的為何,這些信物有何儀式功能;柏夷教授提出的問題是,從天師道至上清經派間,道教中“陰”的概念本身如何變化。

(供稿:趙允嘉)