「道教儀式與中國社會」國際學術研討會分組討論紀要:

《老撾藍靛瑤傳道教核心文庫》——探討文本收集、分類、編目和評估的方法與相關問題

2021年11月9日20時20分至21時20分,香港大學香港人文社會研究所宗樹人教授(David A. Palmer)和香港中文大學博士生郭慧雯在Zoom會議室報告論文〈《老撾藍靛瑤傳道教核心文庫》——探討文本收集、分類、編目和評估的方法與相關問題〉。本場會議的主持人為山東大學郭武教授,評議人為雲南省社會科學院宗教研究所蕭霽虹所長。

一、論文發表

本場報告先由宗樹人教授發言。他首先指出,今晚關於“老撾藍靛瑤手抄本研究”的兩場報告均為香港大學“瑤道”團隊的協同工作成果,他是團隊的協調人,其他成員還包括:香港大學高級研究助理周思博(Joseba Estevez)、研究助理傅紅芬、研究生謝孟謙、研究生孫嘉玥、香港中文大學宗教研究系研究生郭慧雯。其中,周思博先生是團隊的核心,今晚第二場報告將由他介紹手抄本在老撾藍靛瑤族文化、社會、宇宙觀中的意義和用法。

匯報人宗樹人(David A. Palmer)與郭慧雯、團隊成員周思博、主持人郭武

周思博先生的田野點(即手抄本收集地點)在老撾西北部琅南塔省。該省位於西雙版納以南,大小相當於中國的一個縣。清朝以來,藍靛瑤族沿著中國和越南邊境,不斷向現在的老撾、緬甸、泰國等國遷移。周思博先生發現當地藍靛瑤人的宗教有著濃厚的道教因素,由此著手對當地人的道教儀式進行民族志研究。之後,周思博和宗樹人合作,獲得大英圖書館“瀕危檔案計畫-藍靛瑤族文本遺產數位圖書館”的專項資助,收集並電子化了2120本手抄本。

宗樹人介绍道,這次報告旨在說明该團隊是如何研究如此大量的手抄本,尤其是如何建立一個既能方便研究,又能代表藍靛瑤傳統的小型文本庫,數量約為70餘本。上述兩千餘件手抄本涵蓋了琅南塔省內所有道公、師公的藏本,其中亦有不少重複或不常用的文本,此文本研究需要進一步提煉。

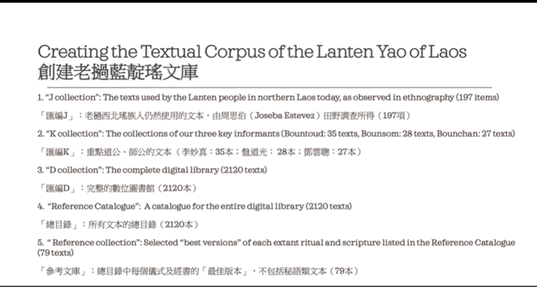

宗樹人教授还強調,在研究藍靛瑤族時,需要結合民族志和文獻研究兩種方法。回顧過往的研究,虽然德國海德堡大學、慕尼黒博物館、英國牛津大學等機構都收藏有大量瑤族手抄本,然而它們已經脫離了實際的儀式語境與文化背景,而且較為零散,無從得知曾經是誰在用、怎麼用這些文本。但在老撾琅南塔,手抄本仍是一個“活著的傳統”(living tradition)。由於周思博先生長期在當地採訪師公和道公(當地的兩種宗教專家),所以我們可以知道哪些手抄本仍在使用、如何使用、有何意義。在此基礎上,宗樹人教授的團隊逐步創建了老撾藍靛瑤文庫,以下逐一介紹:

“老撾藍靛瑤文庫”列表

第一項,匯編J(J Collection),197個文本,根據當地人的知識與理解創建。周思博先生在進行田野調查時,大範圍詢問了當地的師公和道公,逐個詢問他們手中的手抄本內容是甚麼、如何使用、有何意義。這是通過民族志獲取的資料。

第二項,匯編K(K Collection),是當地最德高望重的三位道公或師公的藏本,他們也是周思博先生的主要訪談對象。他們每個人都有自己的手抄本,例如李妙真有35本,盤道光有28本,鄭雲聰27本,所得的資料可以相互比較。

第三項,匯編D(D Collection),即2120本經過手抄本構成的數位圖書館,按照大英圖書館的格式進行整理。

由於匯編D數量龐大,不便使用,因此團隊著手建立了“總目錄”與“參考文庫”,這方面的工作則由郭慧雯報告。

郭慧雯接下来介紹了這2120件手抄本的基本情況和編目工作(即“總目錄”),之後詳述該團隊是如何對文本進行篩選(即“參考文庫”)。

這些手抄本長度在2頁至332頁之間不等,大都標有日期,最早的寫於1650年,最遲的寫於21世紀,均用文言文寫成,均係手寫、紙製、線裝,保存情況與書寫質量參差不齊。閱讀這些文本時,團隊遇到了許多困難,包括異體字(音譯字、異形字、自創字)與文本加密等。文庫中也有不少符箓或無題書,難以理解。此外,團隊除周思博以外的其他成員缺乏田野經驗,故整理這些文本是一個不小的挑戰。

“總目錄”將所有文本分為三類:儀式文本、非儀式文本、殘本。儀式文本又可細分為三類:科儀類、秘語類、經書。非儀式文本可以分為工具書(字典、通用書、曆書、唱集)和古信(古、信)。殘本則包括無標題和無法分類的文本。

老撾藍靛瑤手抄本樣例(古信)

完成“總目錄”後,團隊進一步編撰“參考文庫”。這涉及到對文本質量的評估,團隊主要參考了抄本的年代、保存質量、完整性、筆跡是否公整、是否屬於重點道公與師公。郭慧雯同學以“安龍科”的四種抄本舉例說明。

當地的四種“安龍科”抄本的封面

郭慧雯同學補充說明,“參考文庫”只包括科儀類文本與經書,而不包括秘語類文本,這是因為“秘語”均為秘傳,涉及倫理考量,而且秘語類文本的內容非常複雜,整理難度大。郭慧雯同學以“百解秘語”舉例說明。

宗樹人教授最后对報告進行總結,指出了本項目的獨特性。第一,藍靛瑤手抄本文化是一個活的傳統。這些手抄都仍在使用中,周思博可以隨時聯繫當地的儀式專家,詢問某個文本該怎麼用、怎麼解讀。這類地方知識時常和文本的實際內容有所出入。第二,本項目是對老撾藍靛瑤族群的文化的全面性採集,囊括了琅南塔幾乎所有儀式專家的手抄藏本。第三,藍靛瑤手抄本是一種“共同文化”。漢族道教中,儀式知識常常是秘傳,由一個道士傳給自己的徒弟,但在老撾北部,手抄本常在族群內部被不同人借來借去。第四,團隊和當地的儀式專家有著密切的合作關係。

二、 評議

郭武教授稱讚宗樹人教授團隊的這項工作堪稱典範。他認為,目前國內一些資料庫的文本整理工作未必能夠做得如此有條理,相應的研究價值也比較難以挖掘。

蕭霽虹教授提出了三點思考與一項建議。

第一,蕭霽虹教授本人也曾經收集瑤族道教手抄本,她認為文本識讀是一項難點。研究漢族的道教文獻時,尚可以在道長們的幫助下進行分類,但瑤族與其他少數民族的道士往往與研究人員存在語言溝通障礙。周思博先生能夠與藍靛瑤人溝通,難能可貴,而且還有三位當地的儀式專家提供幫助。能收集到2000多本手抄本絕非易事,分類編目、優中選優的工作更是難上加難。宗樹人教授團隊的人員結構合理,值得借鑒:有他本人作為協調者,有周思博先生負責田野調查,也有博士生、碩士生協助整理資料。

第二,宗樹人教授強調的“活態傳統”尤其重要。這項研究囊括了一個區域的完整資料,參考價值很高,相當於把一個道壇歷代的書統統收集整理,既梳理出了歷史脈絡,又保存了它的完整性、結構性。三位儀式專家可能意味著三個道壇,後期拓展空間很大。瑤族研究方面,關注海外圖書館藏本的學者比較多,國內的宗教學者則從道教出發,兩者對活態傳統的關注都尚有不足,需要借鑒民族學領域的學者,用人類學方法進行觀察、記錄、跟蹤。宗樹人教授的團隊進行的是“民族志+資料庫建設”,分類清晰,且遵從了瑤族道教內部的分類法,而非一般圖書館或學者的分類法,這點也值得學習。

第三,秘語的收集工作是一項難點,因為道公、師公對這類文本非常珍視,不輕易示人。蕭霽虹教授提到同在雲南省社會科學院工作的黃貴權教授,他有收集二十多種秘語。

最後,蕭霽虹教授提醒宗樹人教授團隊留意對道書的甄別,例如“洪恩秘語”似應屬道公文本而非師公文本。

參與討論的有宗樹人、郭慧雯、郭武、蕭霽虹

三、提問與討論

宗樹人教授首先回應了蕭霽虹教授的評議,稱方法論是團隊長期以來思考的問題,尤其是“民族志+文獻研究”,兩者究竟應該如何結合。他提出四個理解文本的層面:一、只考察文本內容,不必置於民族志的背景中;二、考察當地儀式專家對文本的理解;三、考察文本是如何被展演為儀式;四、考察當地平民對文本的理解。這四種不同的解讀層面各有其合理性,既要分開解讀,又要研究它們彼此之間的交叉與互動。

陳玫妏(德國漢堡大學博士後研究員)提出兩個問題,一是老撾北部的藍靛瑤人如何學習漢字,二是歌謠在抄本文化以及儀式中扮演甚麼角色。陳玫妏博士長期研究廣西盤瑤,曾與郭武教授、黃貴權教授一同參加2019年於香港大學召開的瑤族道教學術研討會。宗樹人教授簡短回應道,其團隊的周思博將介紹老撾藍靛瑤族人如何學習漢語,而孫嘉玥的研究題目與歌謠有關,將在會議中進一步介紹。

李福(Gil Raz,美國達特茅斯學院教授)就“秘語”一詞的譯法提出商榷,宗樹人與周思博感謝李福教授的建議。

(供稿:香港大學 范紫微、孫嘉玥、謝孟謙)