“道教儀式與中國社會”國際學術研討會分組討論紀要:白彬、張亮《四川丹棱龍鵠山道教造像的調查與研究》

2021年10月28日20時20分至21時20分,四川大學考古文博學院白彬教授在ZOOM會議室發表了他與張亮博士合撰的論文《四川丹棱龍鵠山道教造像的調查與研究》。本場會議的主持人、評議人分別為中國社科院世界宗教研究所的李建欣研究員、張總研究員。

一、論文發表

龍鵠山摩崖造像位於丹棱縣丹棱鎮龍鵠村四組及石橋鄉黃山村七組,由十八學士坡 、仙人頂、觀音堂、佛兒頂 、中觀溝、佛兒溝6處位置鄰近的造像點組成。該造像群現存造像76龕,保存較好,大部分開鑿於8世紀中葉,是川西盛唐時期一處十分重要的造像群。2011年11月、2013年4月、2015年10月、2016年5-6月,四川大學與成都文物考古研究所、丹棱縣文物管理所組成聯合考古隊,先後四次對龍鵠山造像群進行全面、系統的考古調查,完成了對全部6處造像點的文字記錄、三維掃描、照片拍攝及綫圖繪製工作,基本弄清了造像的分佈、類型及年代等問題。

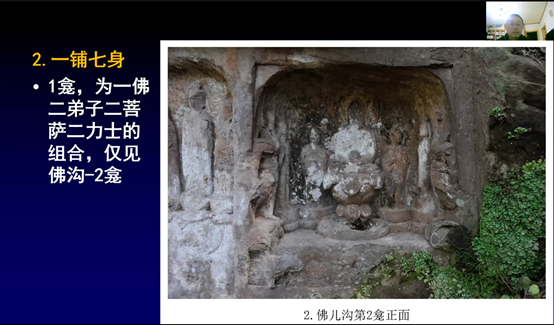

白彬教授首先對6處造像點的所在位置、龕窟分佈、保存現狀做了簡要介紹。76龕造像中,有67龕可辨識具體造像內容。按造像內容的不同,可將此67龕造像分為道像龕、佛像龕、佛道合龕和碑4類。在此基礎上,梳理各龕具體組合,可將前三類龕又進一步分為尊像龕及組像龕。尊像龕中,造像並列,性質相同或接近,對稱分佈,無主次差異;組像龕中,造像性質不一,有主次之分,對稱分佈,有固定的組合。龍鵠山道教造像的尊像龕可分為一尊、二尊、三尊、五尊、十尊等5種,組像龕可分為一鋪三身、一鋪四身、一鋪五身、一鋪六身、一鋪七身、一鋪八身、一鋪九身、一鋪十身、一鋪十一身等5種。與道教造像相比,佛教造像的類型則相對較為簡單,尊像龕可分為一尊、二尊等5種,組像龕可分為一鋪三身、一鋪七身等5種。佛道合龕的尊像龕僅有一鋪二尊1種,組像龕有一鋪四身、一鋪七身、一鋪八身3種。

總體而言,龍鵠山6處造像點可分為兩組。第一組絕大部分為道像,佛像及佛、道合龕所占比例極小;雙重方形龕、龕形較大;排列有致;盛唐造像特徵明顯;造像內容基本一致;均開於崖面中心。這一組的開鑿時間在唐玄宗開元晚期至天寶時期。第二組雖仍以道像為主,但佛像及佛、道合龕的比例增加;龕形較小,內龕平面多為長方形;雕刻不如第1組精細,盛唐的造像特徵不甚明顯,部分造像略顯臃腫;部分龕未開鑿完成;造像多分佈在崖面邊緣的狹窄地段。這一組的開鑿時間在可能在8世紀中葉稍晚,或8世紀下半葉偏早的天寶晚期及稍後。白彬教授指出,6處造像點的大部分造像在龕形、尺寸、排列方式、造像特徵、造像內容等方面基本一致,在小型造像點集中開鑿道像,且開龕時代較接近,以及《松柏之銘》所提及造像組織者及傳教場所的存在,表明此6處造像點並非孤立存在,而是彼此有聯繫的整體,極有可能是在道士的直接推動下,在相對較短的時期內,有規劃集中開鑿的。

白彬教授對龍鵠山道教造像的價值進行了總結,他認為龍鵠山造像群是整個四川地區道教摩崖造像數量最多、組合最豐富的,現存銘刻材料述及造像年代、宮觀建立及道士修煉、傳教等信息,是研究道教史不可多得的實物材料,其重要價值主要體現在以下三個方面:一是對研究川西地區道像的傳佈有重要意義,在丹棱、邛崍、蒲江、彭山交界地帶的總崗山脈中、東部存在較多的唐玄宗時期道教造像,多夾雜開鑿於佛像點中,少數為純道像點。其中,龍鵠山道教造像在數量、題材上首屈一指,在該區域造像中所處的中心和突出地位,很可能是周邊區域那些數量較少、分佈零散的道像的直接來源。二是龍鵠山道教造像是研究盛唐時期道教造像的重要遺存,將其與周邊區域的道教造像進行比較,可為我們辨識四川地區現存唐代道教摩崖造像的題材提供有力證據。三是有助於探索四川道教造像與靈寶派的關係,《松柏之銘》有若干道教靈寶經的術語,如“翱翔乎鳳篆,涉獵於龍章”“三洞十部之尊經”“睹郍台之變身”等均與靈寶派及其信仰有關。

白彬教授指出,道教造像題材、題記、造像目的與道經、道派之間的關係錯綜複雜。並非所有的造像題材都是靈寶派的遺存,部分可能與彼時依然流行的老子化胡說有关,不能一概而論。學術界傳統觀點認為靈寶派在隋唐時期已經衰微,但從實物材料來看,唐代靈寶派並未衰微,其齋醮儀式、經教思想為其他教派所接受並在某些地域範圍內流行。四川地區道教造像特別是龍鵠山唐代道教造像中的若干靈寶派特徵,表明在安史之亂以前的盛唐時期,靈寶派在四川地區的活動較為頻繁。

二、評議與討論

張總研究員高度評價了白彬教授與張亮博士對丹棱龍鵠山道教造像所開展的調查與研究工作,文章的可貴之處主要體現在三個方面:首先是做了全面科學的考察,圖文並茂,報導很科學;其次對年代有很好的判斷;再次是文章對造像的題材做了盡可能的分析與判斷。張總研究員指出龍鵠山造像中佛道合龕的現象值得重視,並提出兩個方面的具體問題:一是對道教造像的功能分析有點單薄;二是演講中提及龍鵠山道教造像有一部分受到老子化胡經的影響,是如何體現的?白彬教授首先感謝張老師的精彩評論及其對石窟造像田野考古調查工作的理解。對於張老師提出的問題,白老師回應道,佛道合龕確實很重要,部分佛道合龕就與老子化胡說有一定的關係,其學生鄧宏亞博士的碩士學位論文就專門討論了四川地區唐代佛道合龕的問題。造像的功能問題的確值得重視,但是龍鵠山道教造像的題記極為有限,因此造像的功能問題需要結合道教經典與其他道教造像進行綜合討論。

在提問環節,美國達特茅斯學院李福(Gil Raz)副教授提出除了龍鵠山之外,其他地區的道教造像有無女真?同時,他還指出龍鵠山造像既有《松柏之銘》中所提及的郍台,也有絓音,而兩者正好在古靈寶經《本行妙經》中都有記載。白彬教授回應道,女真在造像中很常見,並非龍鵠山道教造像特有的題材;關於郍台變身的問題,柏夷(Stephen R. Bokenkamp)教授曾提及佛教中存在諸多與郍台變身類似的記載,這一點很值得去進一步去討論。

孝昌青山古觀的崔振聲道長分享了他在陝西實地考察道教石窟的經驗,據他介紹,當地老道長告訴他兩尊造像分別是作為經寶代表的靈寶天尊和作為師寶代表的道德天尊,而作為道寶代表的元始天尊則是無形無相無內無外,所以隱去不雕。白彬教授一方面肯定了崔道長所說的可能性,但也指出,現存造像記中明確提及題材的不多,比如天尊、老君、十方天尊等,由類似材料去推測其他造像的題材還需持謹慎態度。

宜春学院李森老师提出:如何區分道教造像的女真和天尊?除了鬍鬚之外,是否還有其他明確的如服飾之類的區別?白彬教授指出,道教造像的女真類似佛教的菩薩,雖然不太好分辨,但還是有一些可供區別的特徵。應白老師之邀,鄧宏亞博士補充道,天尊和女真比較好區分,女真的服飾與唐代的女性服飾較為接近,部分女真像和菩薩像形象雖較為接近。女真和菩薩的區別亦較為明顯:道教女真一般穿對襟的廣袖長衣或雙領下垂式廣袖衣,足穿鞋,與菩薩著偏衣或袒上身、跣足有別,女真戴冠或束髻,有的持笏板,這都是與佛教菩薩有所不同的。一般來說,四川地區的真人和女真像都還是比較好判斷的。道教主尊(天尊)为男士形象,部分面呈老态,多外著對襟廣袖衣、雙領下垂式廣袖衣、交領廣袖衣,足著鞋,與佛教主尊身著袈裟、跣足有別;束球形、桃形、饅頭狀等(高)髻,部分戴蓮花冠、“十”字形小冠、翹頭小冠,零星戴弁形冠、倒梯形冠、“勝”形冠,與佛像之肉髻有別;部分主尊頜下有鬍鬚。部分道教主尊還手執扇、麈尾或拂塵,身前置憑几。以上要素或單獨出現,或組合出現,是為道教主尊的明顯標誌。

呂鵬志教授对白彬教授、張亮博士的研究给予了高度評價,并提示《洞玄靈寶三洞奉道科誡營始》有對道教造像題材和組合的明確記載,值得關注。同时,呂老师就《松柏之铭》的考释补充了三个方面的材料:一是柏夷教授曾研究過古靈寶經《玉訣妙經》中阿丘曾轉女為男、元始天尊講述因緣並命南極尊神(前世也是女身)為之師的故事;二是“龍章鳳篆”反映的是古靈寶經的天書信仰,始見於古靈寶經《洞玄靈寶玉京山步虛經》:“三洞真經……金書玉字、鳳篆龍編,並還無上大羅天中,玉京之中七寶玄臺,災所不及。”而龍章鳳篆之說則實出自上清經派《真誥》卷一:“則有三元八會群方飛天之書,又有八龍雲篆明光之章也。”三是“三洞十部尊經”,在《上元金箓簡文》和敦煌本《靈寶經目》即有類似提法,因古靈寶經綜括三洞,其中的天書元始舊經分為十部,故有此說。

會議前後,白彬教授還通過微信等渠道回應了西南交通大學人文學院趙川老師及博士生楊金麗的有關問題。