“道教儀式與中國社會”國際學術研討會分組討論紀要:

“The Introduction of Anthropomorphic Imagery in Daoist Ritual” by Gil Raz

2021年11月8日20時20分至22時20分,美國達特茅斯學院李福(Gil Raz)教授在ZOOM會議室分享了“道教儀式與中國社會”國際學術研討會會議論文“The Introduction of Anthropomorphic Imagery in Daoist Ritual”(《道教儀式何時出現神像》)。本場會議主持人爲哈佛大學劉婧瑜博士、評議人爲四川大學白彬教授。

李福教授介紹,從早期天師道到五世紀由陸修靜將道教典籍、儀式系統化,這三個世紀的道教徒是反偶像的。天師道教團所用儀式手冊根本沒有使用或放置標誌性圖像,並且還加以譴責。雖然靈寶齋法典籍沒有使用造像,但一些靈寶經文暗示造像可能被用於傳授儀式。不過,七世紀早期開始,造像便成為道教禮儀不可分割的部分。那麼道教造像何時何地出現,又是如何被吸納進正統的道教儀式的?

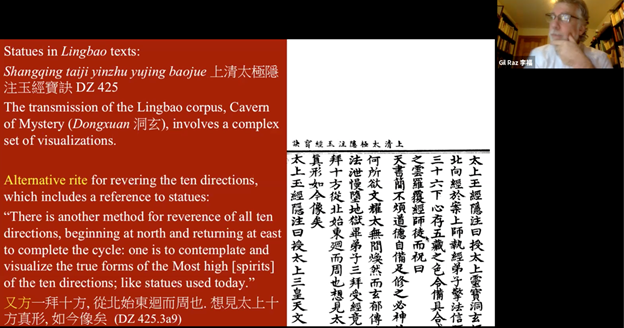

爲回答這個問題,李福教授首先追溯了造像和神像引入道教儀式的歷史,以及儀式活動由此產生的變化。《老子》第41章云,“大象無形, 道隱無名”。天師道的《想爾注》沿襲了這個觀點,稱“今世間偽伎指形名道, 令有服色、名字、狀貌、長短,非也。悉耶偽也… 道明不可見知,無形象也。”這種情況在七世紀道教儀典《三洞奉道科誡》中發生了變化,不僅允許造像,還明確說明“各隨心力, 以用供養, 禮拜燒香, 晝夜存念, 如對真形, 過去未來, 獲福無量, 克成真道”,也就是造像有輔助存思所奉神祇的功能。二者之間的古靈寶經之一《上清太極隱注玉經寶訣》有一條傳授儀式的規定,“又方一拜十方, 從北始東迴而周也. 想見太上十方真形, 如今像矣”。在南朝劉宋陸修靜《靈寶授度儀》和北周道教類書《無上秘要》卷三九,也有類似規定。所以從五世紀以來,以靈寶經派爲代表的道教教團中出現了對造像持肯定態度的觀點。

爲更好地梳理道教圖像的早期歷史,李教授接下來重新思考了“道教”“宗教”等關鍵詞的定義。他認為,我們不應將道教視為單一的現象,而是一些共享文本、儀式譜系的核心信念或態度的集合,並因之與其他傳統如佛教、民間宗教區隔開。像大多數用於宗教的範疇一樣,“道教”很難定義,尤其是在其形成時期的 2 世紀和 6 世紀之間。 有一些學者傾向於將“道教”的使用限制在天師道上,也有其他學者使用更具有包容性的“道教”來表示各種宗教傳統和習俗。不過李福教授認為,前者忽略了“上清”“靈寶”等傳統,後者則混淆並模糊了宗教話語和實踐之間的區別。在李福教授自己的工作中,使用了兩個基本概念來思考宗教。首先,“道教”是可以被多元定義的(polythetic definition)。 具體有五條標準,1) 首要是將“道”視為一個總體而有效的過程,但不是必然擬人化,在宇宙誕生之前便已存在,但在宇宙生成之後也繼續活躍顯化。2)人類可以通過儀式手段有效地接近“道”,而成功接近“道”的人便能成仙。3)這些儀式手段是秘傳的,並在嚴格的傳承譜系中得到保護。4) 這些傳承拒絕一切不敬畏道的做法。道士因此用其他手段——通常官僚體制的,來代替祭祀和其他血祭儀式,以實現與超自然領域的交流。5) 末世論是追求成仙的基礎,將道教與其他追求長生、或民間宗教區分開來。其次,李教授使用“實踐的教團”(community of practice)一詞來描述在特定環境和背景下從事特定活動的群體。 這個路徑探究的是日常經驗、實踐、表達及與宗教實踐活動相關的互動,特別重視地方實際活動,將它們置於正統文本之上。這使我們能夠討論和分析地方宗教活動,不會將其視爲對制度化、經典化、規定性宗教活動的偏離,而是創新的場所。

基於上面的理論思考,李教授推進了論述,思考在漢代盛行的民間宗教背景下,老子是被視覺材料提及過嗎? 而且,這些描述是否將他描繪成一個與道合真的神聖體?通過考察圖像與文獻關係、地點等因素,李教授分析了“孔子見老子”“人鳥”等圖像,對前一個問題持肯定的回答,對後一個則否。李教授還討論了《論衡》卷二五提到民間解除儀式所使用人偶等模擬形像(effigies)、蔣子文像、李冰像等例子,再次確認這些例子的擬人形象與道教的存思無關。

最後,李教授還重點分析了靈寶經文中的形象。古靈寶經中既存在通俗宗教的因素,即《五稱經》召喚八史的儀式中,施法者將商陸之根刻成人形,以助存思之用。不過,在後來的道經和儀式中這個做法沒有流行下去。雖然《五稱經》中有使用形象的規定,但這種做法與後世大量的造像實踐可能沒有直接關係。

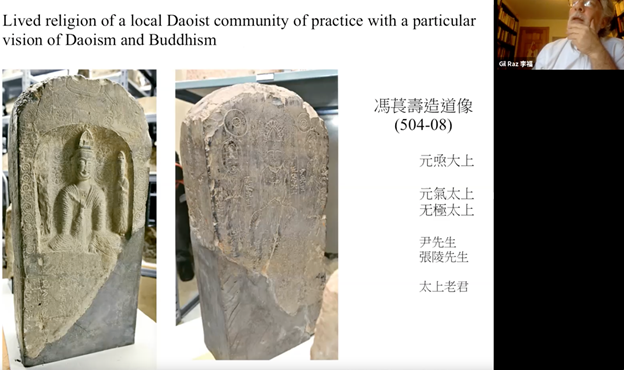

接下來,李教授簡要討論了東晉上清經、傳中出現的三茅君造像。它們原本是漢代民間信奉的地方神,享受血祭,上清經、傳在延續民間三茅君信仰的同時,將其轉變爲更高級的道教真人。上清經宗師陶弘景在《真誥》中對民間血祭三茅君持批判態度。最後,李教授以西安碑林博物館的田良寬造像爲例,指出求願之文中出現了靈寶經的概念、意象,姜纂爲亡子元略造像記中則出現了佛道融合的現象。李教授認爲關中地區的道教教團才是道教造像真正的創始者。

白彬教授首先高度肯定了報告的價值。道教造像何時何地出現,確實是大問題。李教授的報告對此做了很好的梳理,尤其是關中地區與靈寶的關係。李教授對研究史的回顧也很細緻,不僅對靈寶熟悉,還發掘了佛教方面的相關情況。白教授隨即提出,在銘文之外,能否從圖像學、圖像等方面深入研究,如方位、構圖等要素也在造像中扮演了重要角色,如造像放在神廟的少,而在路邊的居多。其次,使用者可能不一定熟悉經典,造像文字和圖像之間會有落差,因爲製造者或工匠所憑據的多是粉本。白彬教授最後提到,《三洞奉道科戒營始》提到過造像有各種材質,但在考古發掘中只發現石質的造像。而且除了造像碑,還有造像石。道教造像石刻還有很大的發掘空間。李福教授對此作了回應。他肯定了白教授對圖像與文獻複雜關係的觀察,但刻石之人對文獻至少是熟悉的。他舉馮萇壽造像記為例,其中有對道教文獻的靈活使用,說明熟悉經典(聊天室崔振聲指出,依據《北斗經》,該造像中左右二玄真人爲張道陵和尹喜)。對於造像的材質問題,因斷代不清,不敢確斷。但是什麼是經像,仍然不太清楚。

呂鵬志教授也提出了問題。他指出李教授論文第1、8頁提到一些古靈寶經暗示傳授儀式會使用有造像。會議論文集中趙川老師《道教造像起源新探》一文,指出古靈寶經《上元金籙簡文》《太極真人敷靈寶齋戒威儀諸經要訣》記載,道士行自然齋之時,面對經像,散花步虛。所以造像並非只用於傳授儀式,在齋儀中也會使用。呂老師還提到,靈寶齋儀中“禮十方”,可能就是禮拜十方天尊造像。據敦煌本《五稱經》,“十方天尊”最初作“十方之佛”,道藏本改“佛”爲“天尊”。那麼“十方天尊”真形是否確定是道教起源,會不會是模仿佛教十方佛而創造的?呂老師根據李教授論文第5頁引用的《三洞奉道科戒營始》,第48頁引用的《增一阿含經》都提到造像的主要功能是“供養”,請教道教對造像功能的解釋是否也仿效了佛教的供養儀式?因為時間有限,李福教授僅做了簡要回答。他認爲,要準確判斷文獻所說是否一定會用於實踐,所以不能斷言靈寶齋中“經像”是否真正指造像。李教授不能肯定供養是否存在對應的梵語。不過呂教授則明確指出供養的梵文是“Pūjā”(參見呂鵬志《靈寶三元齋和道教中元節》,《文史》2013年第1輯,172-173),毫無疑問供養儀式源出佛教。呂教授最後還提到一個問題,《五稱經》使用人形“章拒”(商陸),這究竟是方士或民間宗教巫師的活動?李教授回答,“方士”這個術語很特殊,但也只是定義問題而已。這種活動是否屬於民間宗教也不甚清楚。

稿件來源:吳楊