“道教儀式與中國社會”國際學術研討會分組討論紀要:張勛燎《北朝道教造像再研究》

2021年11月25日21時30分至22時30分,四川大學考古文博學院張勛燎教授委託西南交通大學人文學院趙川老師在ZOOM會議室代為宣讀了論文《北朝道教造像再研究》。本場會議的主持人為趙川老師,評議人為四川大學考古文博學院白彬教授。

在《北朝道教造像再研究》之前,張勛燎教授曾撰有《北朝道教造像的考古研究》,收入他與弟子白彬教授合著的6卷本《中國道教考古》(科學出版社,2006年)。該文著重討論了北朝道教造像的名稱種類、時代和地域分佈、派屬和相關的道教歷史問題。其後,在實地考察的基礎上,結合學術界後續刊佈的新資料與新觀點,張勳燎教授就北朝道教造像又有了新的認識,故而撰成《北朝道教造像再研究》。與前文相比,本文側重點在於佛道教造像的區別及道教造像題記所反映的道教信仰、組織、歷史背景等問題。

在《北朝道教造像考古研究》的基礎上,張先生增補了一些新材料,他收集到北朝道教造像資料80餘件,其中帶紀年的北朝道教造像由之前的55件增加至66件,另有30餘件無紀年。

張勛燎教授注意到,北朝道教造像碑從龕形、頭上帶有圓光的像形,到脅侍配置和龕上的天宮、龕下的香爐、雙獅等附屬圖像部分的造型、組合等方面,都與佛教造像大體一致,甚至完全相同,很難將之與佛教造像區別開來,以後才逐漸發展出相對比較獨立的特徵。張勳燎教授從5個方面對佛、道教造像的形製做了區分:(1)道像多鬍鬚,絡腮或一縷、三縷;而佛像一般是沒有鬍鬚的。(2)道像主尊一般右手(即觀者之左手面)執麈尾或雙手捧玉璋;佛像手中則無執此物(唐代佛教受道教影響開始間有少數執麈尾者)。(3)道教主尊以腰間束玉帶為特徵,與佛像的袈裟裝束有區別。道像腰間有寬帶緊緊束住外衣;佛像即使有時腰間束帶,也是束於裙外披帛之內,或裙之上端翻轉將帶子掩住而不顯露於衣外。(4)道教頭戴前面多呈十字交叉的板形笄冠,亦間有上部略似山形者,與佛像之頭上著螺髻者不同。(5)道像脅侍和供養人中的道士,手捧朝拜天尊所用的笏板,而佛像則無此內容。張勛燎教授指出,有些特徵是在道教造像發展至比較成熟階段而言的,早期的道教造像在樣式上未必有如此明顯的特徵。

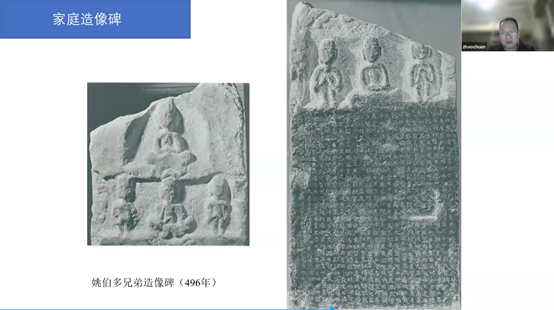

張勳燎教授認為道教造像碑材料情況非常複雜,根據石碑造像的不同宗教內容和供養人成員的範圍不同,可以從不同的角度,按不同的標準,分作不同的類型。以造像的宗教內容為標準,可分作“單純道像碑”與“雙教碑”兩種不同的類型。以供養人成員的範圍作為標準,可分作“家庭造像碑”與“合邑造像碑”兩大類,後者還可再分為“合宗族造像碑”和“普通合邑造像碑”。單純道教造像碑是指在一塊碑上只有道像而無其它宗教造像;雙教碑則是指在一塊碑上同時既造道像又造佛像。雙教碑雖然總的來說也屬於道教造像碑的範疇,但和單純道像碑所反映的像主及其他相關供養人的宗教信仰觀念是不盡相同,反映了當時民間宗教信仰中地區性教派影響下的佛、道關係概念。

按供養人成員的範圍標準劃分,從經費來源到供養人都以一個家庭為限者,稱為“家庭造像碑”,不以一個家庭為限而由若干人聯合成邑義組織建碑造像者,稱為“合邑造像碑”。合邑造像碑的署銜、成員則相對來說比較複雜,張勛燎教授接著討論了合邑造像碑的題名署銜和邑義組織有關問題。合邑造像碑的題名署銜,除了與家庭造像碑相同的親屬稱謂之外,其它性質的署銜種類多達近50種。從功能上講,這些署銜可分為宗教稱謂、邑義職事、經費贊助三種。

關於北朝道教造像碑中宗教稱謂性質的署銜,張勛燎教授認為“道民”在道教中的身份相當於佛教中的“佛弟子”,是俗人奉道者的稱謂,多為男性。“佛民”即“佛弟子”,出現在雙教碑中,其身份相當於道教的“道民”。“清信”即“清信弟子”的簡稱,是在家奉教的俗人。“清信”不僅為男、女共用,而且也是佛、道共用之詞,不專指奉佛或奉道。“錄生”即“錄生弟子”的簡稱。北朝道教造像碑題名的“錄生”,應是泛指在家俗人奉道的未婚幼年男女而言,可以說實際上是未成年的男女“清信弟子”。“道士”最初出現在東漢以來的漢譯佛典中,本來是對僧人的稱呼,到南北朝時期被道教借用作出家職業教徒的泛稱,並逐漸為道教所專用,僧人只稱“道人”而不再使用“道士”之名,至少北朝造像碑的材料已是如此。“三洞法師”是受過三洞經籙科法的高級道士。“比丘尼”是出家的女性職業佛教徒,“唯那”是管理佛寺的僧人,它們和“道士”、“三洞法師”都是雙教碑中區別佛、道性質的標誌性銜稱。道教造像碑題名的“道師”和“師”,應是本地區威信較高而為邑義組織內外男女道士和奉道俗人所公奉為師的道士(實行繼承制)。“門師”則暫時還不清楚。

關於北朝道教造像碑中的邑義職事性質的署銜,張勛燎教授認為“邑師”是宗教邑義組織中主持宗教活動的職業教徒“法師”,既可以指道士,也可以指僧人。“邑師主”可能是道教邑義中人對內部德行輩份較高的道士的尊稱。“邑主”應該是邑義組織主要負責人。“都”字有總領、總管之義,“都邑主”則應當是兩位以上“邑主”中的首席“邑主”,“都邑正”則是兩位以上“邑正”中的首席“邑正”。“邑老”可能是邑義組織內年齡較大而具有相當威望的耆老,起協調關係的作用。“典錄”“典坐”“香火”“侍經”“侍香”“侍者”是邑義組織舉行集體齋會活動的不同執事人員。

就北朝道教造像碑的經費來源,張勛燎教授指出,家庭造像碑由造像之家“減割家珍”獨資解決。合邑造像碑的經費則由邑義內部成員共同分擔。北朝道教合邑造像碑涉及邑義組織建碑造像經費來源的題名署銜較多,其中“像主”是負責出資修建全碑或某些碑面造像的人,而負責經辦集資工作的人則稱為“化主”。

張勛燎教授還討論了婦女在造像活動中的地位、造像關係人的族姓、祈願內容和社會人際關係理念、與造像有關的齋會活動、造像所屬道派等問題。他認為豎立石碑建造道神偶像并長期供養,屬於道教“致真”性質活動中最為重要的一種,是非常莊嚴的大事,動工、開光、完工等,也都少不了舉辦齋會祭祀。而在碑石豎立起來以後,圍繞供養造像的齋會朝禮祭祀更不會少。他指出,耀縣藥王山博物館藏北魏延昌年間(512-515年)吳洪檦為亡父亡母造道像碑題記記載“是故神先(仙)因方使(?)設教,留經出法,使令俗人,仰尋法習(?),苦(若)聖至沖,以施食為止(上)。”此處“施食”一詞,說明北魏之時道教已確有施食之舉,它應當是受佛教早期施食影響的結果,為道教施食儀軌的發展形成提供了一條新的重要線索。

關於北朝道教造像所屬道派的問題,張勛燎教授認為北朝道教造像主要是和樓觀道派有關的遺存。北朝道教造像碑所表現的佛、道並存互容特點,仍然保持了早期老子化胡說的基本思想,這正是樓觀道在整個北朝統治時期始終只能在較小的地區內傳播,而未在更大的範圍內廣泛流行的原因,也是北朝道教造像碑的分佈基本上僅限於陝西涇渭流域的原因。

二、評議與討論

白彬教授應邀對張勛燎教授的論文進行了評議,他高度評價了張先生對北朝道教造像的研究,認為這篇文章將北朝道教造像的討論推向了新的高度。在研究方法上,張先生的研究從造像碑題記出發,對造像進行分類討論,極富創見,張先生的諸多結論也頗具參考價值。白彬教授通過他多年以來對道教造像的關注和研究,提出研究北朝道教造像還有一些值得討論的問題:(1)造像碑的真偽、(2)造像碑的原生位置、(3)造像的形製及服飾、(4)道派歸屬及造像依據。同時,他還希望不同學科背景的學者能相互合作,共同參與,推動道教造像研究的深入。

西南科技大學的陳子豪老師提出:北朝道教天尊造像與道士像似乎有戴平巾幘的現象,但唐代就幾乎沒有了。趙川老師代張勛燎教授回應道,道教造像的服飾與道士的法服確實值得關注,需要將道教文獻與文物考古資料結合進行討論。目前受限於公佈材料的方式及數量,很多問題還有待進一步關注。白彬教授則提醒道,學界在研究道教造像時需要注意後世補刻的情況,需要仔細分辨,否則容易被誤導。

呂鵬志教授提出:四面造像碑是否與行道有關係,造像記中的“月設一會”是否就是旋繞造像禮拜?白彬教授回應道,四面造像碑確實有可能與旋繞行道的儀式有關,但也可能用與參觀、祭祀等活動。現存造像記對造像功能的記載寥寥,不過,或可借助人類學田野調查來進一步思考這一問題。呂鵬志教授指出,從現有材料來看,北朝道教造像受南方靈寶派的影響並不是特別明顯,反而受佛教影響更多。造像及其後的供養活動,在佛教和道教中,都是獲取和積累功德的方式。他認為,道教造像記中如果有“三洞法師”“三洞道士”等署銜者,即是南方靈寶派影響北朝道教的直接證據;“維那”則是受佛教影響;“錄生”即天師道“籙生”,因此在考慮北朝道教造像所屬道派時應從多方面考慮。關於如何確認造像記中的天師道因素及其出現時間,呂老師提出,如果南北方天師道經典出現了共同的信仰或實踐,那麼其出現時代可至少追溯至漢晉時期,反之則有可能較晚才出現。

會後,呂鵬志教授繼續補充道,北朝道教造像所體現的宗教信仰和實踐的淵源可分為三個層次:一是北朝甚至更早的佛教造像和漢譯佛經,二是北朝天師道的影響,三是北朝稍晚時期從南方傳入北方的靈寶派影響。

(供稿:趙川)