“道教儀式與中國社會”國際學術研討會

分組討論紀要:梅紅《嘉絨藏區的關帝廟及關帝信仰研究》

2021年11月4日21時30分至22時30分,“道教儀式與中國社會”國際學術研討會於ZOOM會議室中進行了部分有關“道教視野中的其他中國宗教儀式”的分組討論。本次會議由西南交通大學梅紅教授分享論文《嘉絨藏區的關帝廟及關帝信仰研究》,主持人為郭武教授、評議人為黃建興教授。主講人梅紅教授因故無法出席會議,由西南交通大學博士研究生楊金麗代為宣講報告,並在提問討論環節與會后交流中轉述梅教授對於參會學者提問的答覆。

一、報告內容

梅紅教授的論文首先介紹了嘉絨藏區的概況。嘉絨藏族在地理位置上處於青藏高原東緣的橫斷山脈地區、在行政位置上跨四川的兩大藏區阿壩藏族羌族自治州和甘孜藏族自治州。2000年人口普查時人口共計約20.8萬人,講嘉絨語,以農業生產為主。嘉絨藏族的族源有兩處,一與吐蕃有關,7世紀初葉,松贊干布統一吐蕃,也將嘉絨地區納於吐蕃的統治之下,派將領管理嘉絨各地;另一個族源為西藏,土司族譜中都說祖先是來自西藏的瓊部,崇拜金鵬鳥的裝飾,是嘉絨藏族婦女的經典用品。梅紅教授從2016年迄今,一直在這一地區進行田野調查,並帶領學生一起進行了拍攝記錄。(可以在網上搜索《尋跡小金》)

隨後,梅紅教授的論文介紹並展示了嘉絨藏族大小金川地區現存的關帝廟。其中營盤關帝廟修建於乾隆16年,廟內供奉關帝、關平和周倉,在正殿的後面供奉着各類菩薩(其中還包括西藏的菩薩),兩側的房間裏面供奉着道教的一些神,有雷神、王母、太上老君、玉皇大帝等;老營關帝廟名為“武聖宮”,依山而建,廟中有一木質牌匾,上書內容為修建武聖宮時所耗費的銀兩和財務的支出情況。從這塊牌匾上可知,當時的武聖宮在清代不僅塑有關帝,還有觀音、藥王、龍王的站像等共十四尊。同時,其修建時間應該早於光緒二十年,而當時關帝廟的維修資金已經是主要靠官民集資;撫邊關帝廟在小金縣撫邊鄉。這裏還是紅色教育基地,1935年6月18日至23日,毛澤東率中央機關進駐撫邊,朱德曾經住在關帝廟。現存的撫邊關帝廟為兩排,有四間房子,前一排房子裏面有紅軍標語,曾經的塑像都在破四舊時毀壞。後一排房子裏面供着關公、周昌和關平的塑像,都是改革開放後重新塑的菩薩。

木坡鄉位於縣城以北撫邊河中游,屬藏族聚居區,關帝廟在木坡鄉木坡村1組。此關帝廟牆上有嘉絨藏族標誌性的海螺的繪畫,廟中掛了很多藏傳佛教的經幡。正對大門為大殿,裏面供奉着關公、周昌、關平、西藏大神,還有觀音菩薩;結斯關帝廟位於結斯鄉大壩村土巖窩。廟裏懸掛了很多藏傳佛教的經幡,門窗的裝飾圖案也是藏式的花紋。供奉的菩薩有觀音、馬王、孔夫子、毛主席、西藏大神、墨爾朵山神、地藏王菩薩等;達維鎮滴水關帝廟因為旁邊有一塊岩石,常年濕潤,故稱滴水。廟極其狹窄,由石頭和水泥砌成,僅有一間屋子,裏面供奉着關帝、周昌、關平,廟中懸掛着藏傳佛教的巾幡;高店子關帝廟位於小金縣老營鄉下馬廠村四組,當地名高店子。清代這裏就是關帝廟,現在的關帝廟是村民集資在原址上重建。佔地250平方米,有正殿、偏殿、廚房,前有一個壩子。高店子關帝廟除供奉關帝外,也供奉了多尊菩薩塑像,包括四面觀音、觀音老母、地母等。5月13日關爺會,有祭祀活動,唸《觀音經》《地母經》。

八角關帝廟是一個兩進的院落,有十幾畝,正殿中供奉着關公、關平、周昌。殿前有一碑,字跡漫滅不可辨識。日隆鎮沙壩關帝廟在路邊一間小房子內,由石頭砌成,牆上有藏傳佛教的圖案。裏面供奉着關公、關平、周昌,還有豬八戒,門口有一個大的化紙爐。濤翁關帝廟不是以地名為名,當地居民說是歷史上流傳沿用的名字,很有可能是紀念歷史上某一個人物。廟由石塊壘起,正殿一間,裏面供奉着關公、周昌、關平,廂房一間。兩河口關帝廟現在為兩河口會議紀念館,關帝廟幾個字尚在,但其中已無關公塑像。門口有關公、周昌、關平的牌位,有百姓燒香。安寧關帝廟當前已毀,但是有石碑,地基也能看到當時關帝廟的規模宏大。安寧山陝會館是由在這裏經商的陝西人集資所修。這個會館也融合了藏地的文化,二樓的樑上有卐字符,是嘉絨藏族苯教的標誌圖案,表現出藏地的建築特點。

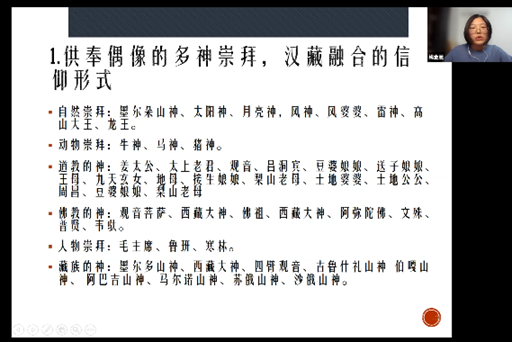

接著,梅紅教授的論文講述了嘉絨藏區關帝信仰的特點,並表示:此處在供奉的偶像、會期、建築、雕塑、裝飾等多方面都顯現出濃厚的漢藏融合特點。小金縣每一個關帝廟除了供奉關帝外,還有大量別的神像,體現出多神崇拜的特點。其中大致歸類為代表自然崇拜的墨爾朵山神、太陽神、月亮神,風神、風婆婆、雷神、高山大王、龍王;象征動物崇拜的牛神、馬神、豬神;道教的神姜太公、太上老君、呂洞賓等;佛教的神觀音菩薩、西藏大神、佛祖等;還有人物崇拜的毛主席、魯班、寒林;以及藏族的神墨爾多山神、西藏大神、四臂觀音等。

在會期上的多神崇拜主要表現為關帝廟既要給漢族的偶像做會期,也要給藏族的菩薩做會期。在小金,給關帝做會是每個關帝廟隆重的事情,一般會期3天,做會的時間多為農曆5月13日。而關帝廟除了給關公做會,也為廟中供奉的其他菩薩做會。如營盤關帝廟做過的會有正月初一的彌勒佛聖誕,正月初三的孫真人聖誕,正月初六的風婆婆會,正月初九的玉皇會等。塑像上的漢藏融合是在木坡關帝的塑像完全是藏族的樣子,面龐類似藏族人的特徵,所戴帽子也是藏式的,所穿的衣服也為藏族人特別喜歡的藍色。而關帝廟在建築材質上多用石材,也具有漢藏融合的特點。同時關帝廟的裝飾上深受藏傳佛教的影響,如藏傳佛教的“卍”字符多次出現在各個關帝廟的裝飾上,還有的關帝廟懸掛藏傳佛教的經幡。

同時,關帝信仰在小金有濃厚的信衆基礎。小金大多數關帝廟的恢復都在文革後,改革開放初期。文革中,所有的關帝廟都遭到破壞,各種菩薩塑像都被毀壞,廟宇都改做他用。改革開放後,這些廟宇大多都由羣衆自發捐錢,出工出力,重新修建。

最後,梅紅教授的論文談到嘉絨藏族大小金川地區關帝廟功能的歷史變化。舊時關帝廟為戰爭而建,軍隊中從將領到士兵把其作為戰神來信仰。而現在,關帝信仰的內涵也發生了很大的變化。關帝廟成為老年協會的活動場所,是宣揚尊老愛幼的場所,發揮着敬老愛老養老的功能。也有維護當地治安、挖掘嘉絨藏族傳統文化、免除自然災害、保佑子女讀書順利等功能。另外,梅紅教授特別指出:挖掘嘉絨藏族傳統文化也是關帝廟的一項功能。比如:德爾蹦是古老的軍隊祭祀儀式,現今木坡關帝廟的理事們卻開發了藏族傳統的德爾蹦舞蹈,把老年人組織起來娛樂。

二、提問討論

在提問討論環節,黃建新教授首先肯定了梅紅教授報告的內容。他表示這篇文章是梅紅教授在田野調查的基礎上完成的,具體展現了嘉絨地區清代留下的十三個關帝廟的現狀,並重點探討了地區關帝信仰漢藏融合的特徵,從廟宇的多神崇拜、會期的多神崇拜、神像造型等處展開詳細的分析。同時文章也從當代的視角,討論關帝信仰的轉型發展和功能演變。關於關帝信仰的研究,以往學界多聚焦於東南地區,特別是閩臺區域,這裏的關帝信仰興盛,影響也大,因此相關的研究成果比較多。相對而言,西南地區的研究比較少,特別是藏區。從這個角度上看,梅紅教授的這篇文章為我們瞭解西南關帝信仰的源起、傳播及其區域化特徵提供了一個典型的案例,文章通過人類學、社會學的方法,為我們提供了大量的第一手資料,很有價值。

隨後黃教授針對論文與報告內容提出六個問題:一、嘉絨藏區的關帝廟是否有歷史文獻記載?二、地區關帝廟理事會的組成結構是怎樣的?理事會的主要職能是什麼?一個廟宇的信仰活動內容與理事會的關係是息息相關的嗎?三、關帝信仰儀式是如何體現漢藏融合的特徵?黃教授表示,這次會議的主題“道教儀式與中國社會”關注的重點是“儀式”,所以嘉絨藏區關帝信仰從儀式的層面是如何體現漢藏融合的特徵?在儀式中,不同的儀式專家是如何配合的?黃教授進而表明,會議主題的另一個重點是“中國社會”,那麼,這些儀式如何反社會和人羣?也就是說,儀式的內容是否可以體現背後族羣社會的互動,以及是如何體現的?四、文章提到兩個關帝廟與袍哥會有關係。一個是達維鎮滴水關帝廟,該廟在民國時期是袍哥會活動的場所;另一個是安寧山陝會館,也是民國袍哥聚會的場所。文章第823頁又有提到五月十三關爺會,又稱關刀會,過去叫袍哥會。那麼,關帝信仰與袍哥會之間有何關係?是否有相關的專門儀式?五、論文第821頁有提到“西藏大神”,這是何方神聖?當地民衆是如何塑造出西藏大神,在什麼時候、有何儀式?與關帝信仰的關係又是什麼?黃教授認為,討論這個問題也是一個很好的討論漢藏宗教信仰融合互動的切入點。六、黃教授就嘉絨關帝廟中的“三婆娘娘”提出問題,講到他在澳門調研時發現當地有“三婆廟”,是否證明“三婆娘娘”是一名跨區域的神明?二者之間有無關係?

梅紅教授會後對這六個問題中的前四個做出詳細解答,並感謝黃教授的提問,表示正在進行更進一步的調查研究。一、嘉絨藏區的關帝廟有歷史文獻的記載,例如《綏靖屯志》、《新修懋功屯鄉土志略》、《金川案》、《平定兩金川方略》等中都有。撫邊關帝廟旁還有碑,記載了大將軍溫服戰死的戰役。二、理事會由廟主和管事組成。廟主一人,管事3-5人,分管財務、接待、日常事物等。廟宇管理包括維修、組織廟會,平時是老人們的活動場所,有的廟宇還承擔了調停地方家庭事物的功能。一個廟宇的信仰活動內容與理事會的關係是息息相關的,理事會是廟宇的管理者、經營者。三、因為嘉絨藏區的關帝廟還是一個研究的空白點,儀式的漢藏融合體現在有的關帝廟會請喇嘛來唸經。他們分時間段來,比如請喇嘛唸了經,然後道士來,也有的關帝廟不請喇嘛。仙足會在廟會上顯靈,成為廟會的看點和議論點。仙足在儀式上沒有什麼特別表現,他們和來參拜的信衆一樣,在聚會時特別活躍;儀式的融合裏面還有一個就是跳鍋莊。四、小金盛產鴉片,民國時期小金的鴉片產業被袍哥控制,袍哥信奉關帝,入會儀式、袍哥會都要在關帝廟舉行。梅紅教授又附言,袍哥的組織是從開立山堂開始,開立山堂有隆重的儀式,其中最重要的是拜關公。儀式開始後,外八堂執事唱《開山令》《迎聖令》。迎聖令有請關公神靈下凡的意思,其唱詞為“竭誠頂禮拜關聖,漢留都存敬畏心;自是一誠通天地,香霧繚繞下凡塵。”有的堂唱的是《迎駕令》,由正副龍頭大爺率全堂的袍哥向空恭迎接關帝聖駕,唱《迎駕令》:恭迎聖駕,鸞衛遙臨,桃園千古,帝君一人;恭維聖帝,萬世人傑;大義參天,於今為烈。然後,衆袍哥開始行別的禮儀。關帝在整個儀式中都是非常神聖的,成立山堂時,總印老大哥捧本堂印信進呈在關聖帝君的香案前,表明為當聖啓封,還要唱《啓印令》,唱詞為:有守有為,惟憑此印。當聖啓封,祥雲普蔭。經過這樣的程序,山堂才算正式成立。在儀式結束後,還要“送聖”,唱《送聖令》:久勞聖駕降紅塵,況值干戈擾攘中。方手作完邀聖鑑,送將鑾位早回宮。整個儀式莊嚴神聖。

自由討論環節中,郭武教授與呂鵬志教授就論文的延伸問題展開討論,提出大小金川戰役與嘉絨藏區信仰的形成應有千絲萬縷的聯繫,並對這項研究提出一些建設性意見。隨後趙川老師提問:瑤族接受了道教、藏族接受了關帝信仰,他們為何會接受這些漢族宗教文化?有什麼特定的歷史背景或相關原因?接受這些宗教信仰是否會對他們在所在羣體的身份地位帶來影響?梅紅教授認為中華文明是各民族共同創造的,中華文化共同體是歷史形成的,是歷史上中原文化向祖國四方輻射的結果。實際上蒙古族、滿族等都接受了關帝信仰文化,吸收了忠、義、仁、勇的儒家思想,是在祖國統一的過程中傳播的。在梅教授的田野調查中,發現信仰文化是互相融合、互相學習的。比如藏族的關帝信仰,一是與他們的格薩爾拉康的信仰文化融合了。(比如,今天西藏關帝廟漢語寫的關帝廟,藏語寫着格薩爾拉康。)同時,梅老師在文獻中發現很多移民到大小金川的漢人也信仰苯教。雖然清朝有意在嘉絨藏族提高關帝信仰的地位,但就本地人來講,還是悄悄在信仰苯教。而在移民的後人中,則是都信仰,因為一邊是“爸爸”,一邊是“媽媽”。

最後王盛維同學也提出疑問:嘉絨藏區為什麼會出現這種多神崇拜的現象,並且是像關公、西藏大神、魯班、觀音之間差別如此大的神?在祭祀或者供奉時,他們之間的位次是否都有固定的排列?梅紅教授表示,此地以大小金川戰役為界限,主要是戰爭之後移民的進入帶來了民族融合,各自文化、信仰在這裏彙集。其有多種傳播渠道,比如清政府的推動、民間道教的流動、伊斯蘭教士兵帶去的回教。西藏因為被嘉絨藏族認為是自己的起源之地,會去西藏學習,也有喇嘛過來傳教,所以西藏和這裏在大小金川戰役之前就交流頻繁。梅教授對於這種多神崇拜的現象提出,移民是促進文化交融的重要方式。文化交融就是你中有我,我中有你。就如中華民族的提法,各個族羣的信仰在歷史上早已開始交融,如今已是一體 。特別是關帝信仰的忠義,不管是哪個族羣,都是信仰這個核心價值的。

(供稿:王盛維)