「道教儀式與中國社會」國際學術研討會新書發佈會紀要:

《湖南道士和法師的神化——新化縣道教神像微觀歷史》

北京(香港)時間2021年11月30日晚20至21時,「道教儀式與中國社會」國際學術研討會迎來了尾聲。本次研討會最後一場活動為法國人類學家范華(Patrice Fava)先生著、復旦大學歷史學系巫能昌副教授譯《湖南道士和法師的神化——新化縣道教神像微觀歷史》(The Divinization of Daoist Priests and Ritual Masters of Hunan: A Microhistory of Daoist Deity Statues of Xinhua County)中文版新書發佈會。本書係西南交通大學中國宗教研究中心策劃《中國宗教研究特刊》系列叢書之一,由臺灣新文豐出版公司和香港嗇色園合作出版。發佈會由會議主席宗樹人(David A. Palmer)教授主持,叢書主編呂鵬志教授介紹了新書概況,譯者巫能昌代作者范華先生講解了本書第二章的精彩內容。數十位來自海內外多所高校和科研機構的專家學者出席了新書發佈會。

宗樹人教授首先歡迎了各位出席新書發佈會的學者,並介紹了當晚安排。新書發佈會後還將舉行本次學術研討會閉幕禮。宗樹人曾在《道教研究學報:宗教、歷史與社會》(Daoism: Religion, History and Society)發表過范華先生前一本論著《通天之道:湖南道教神像的藝術和人類學研究》(Aux portes du ciel. La statuaire taoïste du Hunan: Art et anthropologie de la Chine, 2014)的書評。他介紹稱,這兩本書圍繞范華先生收藏的湖南道士和法師神像展開,結合道教藝術史和人類學的研究方法,闡示了這些神像在當地文化、宗教生活和儀式中的角色,內容都非常精彩。隨後,宗教授邀請呂鵬志教授發言。

新書發佈

呂鵬志教授詳細介紹了西南交通大學中國宗教研究中心負責策劃的《中國宗教研究特刊》系列叢書。此叢書主要出版有關中國宗教圖像或圖錄資料的彙編及研究成果。本次發佈的新書是該叢書第一部,將由臺灣新文豐、香港嗇色園聯合出版。本書原定於11月出版,因印刷排期暫時延後。呂教授接著介紹了本書作者范華先生。法國人類學家、漢學家范華,現為法國遠東學院北京中心研究員、中國人民大學道教研究中心研究員,已旅居中國三十餘年。他以法文、英文和中文撰寫過眾多關於中國文化的文章和書籍,並拍攝了十餘部道教紀錄片,最有代表性的是巫儺儀式紀錄片《韓信復仇記:還都猖願——道教儺願》(2005)和法文著作《通天之道:湖南道教神像的藝術和人類學研究》(2014)。范華熱心傳播道教與中國文化,在道教圖像研究領域貢獻卓著。他研究湖南道教二十餘年,收藏了海量的神像、神圖、科儀本和法器等。在本書中,作者通過多年的調查研究,描述分析了每尊神像的身份。這將幫助海內外學者辨別和區分道士和法師神像,揭示中國歷史上道士和法師的神化現象。作者希望這部道教微觀歷史可以激發一代代的學者繼績研究湖南神像。

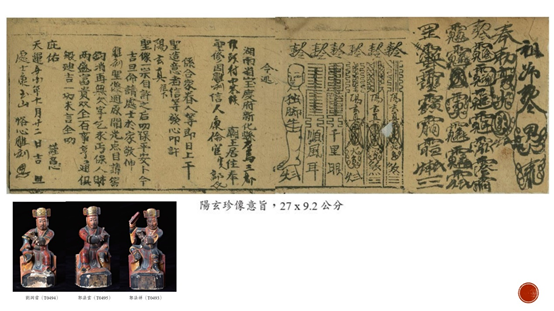

呂鵬志還介紹了本書各章節內容。除緒論和後記之外,本書分為三章。第一章簡要介紹發現湖南神像的經過、研究現狀,說明如何辨識道士和法師的神像,根據前人的研究界定何為道士,討論歷史上道士和法師的神化,闡明研究湖南神像的意義,最後概述全書內容。第二章為2015年作者實地調查新化縣原石馬三都鄉村的報告。他在這次調查中不僅找到了所藏部分神像原型人物的後代(尤其是康氏和陽氏後裔),還查閱了雕刻處士康安光的傳度文書,確認他也兼具法師身份。第三章是作者對收集到的新化縣一百二十多尊道士、法師神像及其意旨所做的圖錄解題。這一章篇幅最長。不僅提供了圖版清晰的神像和意旨,還提供了部分內容的細部放大圖片,具有較高的藝術審美價值。解題則詳細提供了姓名、身份、生卒年、地址、信士(供養人)、許願、開光日期、符諱、附註(評論)等每一尊道士或法師神像的基本信息,學術參考價值重大。特別引人注目的是,意旨末尾藏有神秘難解的一長串符諱,此書逐一識讀,揭開了道符的神秘面紗。

呂鵬志認為本書可圈可點之處甚多,最重要的有三點。一是作者嫻熟運用與圖像伴生的文字材料來客觀科學地解讀圖像。湖南木雕神像腹臟中有秘藏的意旨,随神像供奉於道壇。這些意旨包含著真實可靠歷史,能夠客觀反映圖像背後的宗教信仰,但一般人根本无缘得见。後來這些神像流入文物市場,離開宗教環境,學者們因此得以免除忌諱,取出神像中的意旨進行研究。范華先生完整釋錄了一百二十多通神像的意旨,與缺乏文字材料或文字材料較少的圖像研究著作比較而言,可信度更高。二是此書有深刻的藝術理論和人類學作為支撐。作者受西方藝術理論影響,不像一般學者那樣將湖南木雕神像看作「民間藝術」(art populaire),而將其稱為「靈驗藝術」(art magique)。同時,范華先生還借用菲利普·德斯科拉(Philippe Descola)的新人類學理論「類比本體論」(ontologie analogique)來闡釋湖南道教神像,認為宏觀世界和微觀世界、凡胎肉身和社會之身、現世和幽冥之間是一個可以對應、類比和關聯的統一體。道士和法師神像仍以人的方式居住於世,開光儀式的目的是將類似於人的三魂注入神像體內。而這些神像仍在發揮力量的源頭是中國思想史上兩種標誌性的本體論,即萬物有靈論和陰陽五行論。三是本書的寫作借鑒了紀錄片的表述方法。本書第二章「石馬三都田野調查」記述作者尋訪湖南木雕神像雕刻匠人或處士康氏和陽氏後裔的經歷,寫得非常精彩。

石馬三都田野調查

為使參會學者對本書有更直觀的瞭解,呂鵬志教授邀請譯者巫能昌介紹本書第二章的內容,並簡要介紹了他的研究背景。巫能昌畢業於法國高等研究學院,師從勞格文(John Lagerwey)教授,現供職於復旦大學歷史學系,長期從事道教田野調查研究,曾發表有關湖南神像的論文。

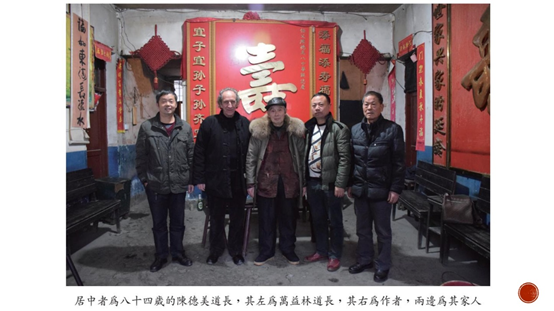

接下來,巫能昌代范華介紹了本書第二章的精彩內容。巫能昌認為這一章實為本書的田野基礎。他首先展示了范華先生與當地道士陳德美道長、萬益林道長的合影,及在新化縣拍攝的照片。從表面上來看,湖南和中國的其他地方沒什麼區別。各地的城市大同小異,經濟迅速發展。日常生活熱鬧非凡,近郊仍有經濟欠發達的邊緣地帶。湖南的特殊情况是,很多地方的道教文化恢復起來了。儘管現存廟宇遠少於古代,但是還有很多非物質文化的傳承者和儀式專家:道士、師公、老中醫、水師、風水先生、術數專家、魯班弟子(木匠)、仙娘和腳馬(靈媒)。他們一代一代地傳承自己的規則和技術。越是深入山區和鄉村,則越能發現一些同神明與祖先崇拜有關的宗教信仰。雖然各個行業有著不同的歷史和儀式傳統,但是都與道教有密切關聯,為「道教社會」的一部分。幾乎家家戶戶都有神壇,那裡供奉著祖先、祖師爺、地主、家主等很多地方神。在這個傳統社會中,現世的人和神之間的緊密聯繫是普通遊客難以想像的。

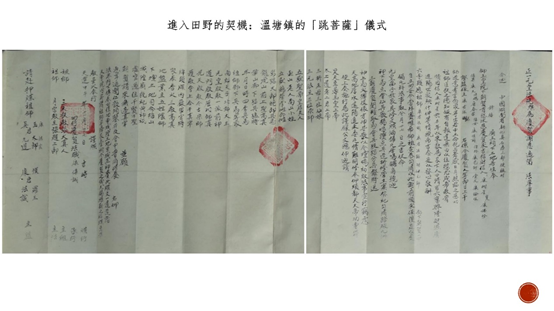

范華收藏了新化地區上百尊道士和法師神像。這些神像來自三十多個不同的家族,其中數量最多的是來自石馬三都康氏家族的神像,有二十一尊,均出自康姓處士之手。既然康姓道士和法師人數眾多,范華的研究首先就從這個家族開始。在湖南,神像開光時要寫一張意旨,註明神像的身份、信士的姓名、雕刻原因、許願內容、家壇地址(既包含行政系統,也包含神明系統)。意旨被叠好後封存於神像背部的龕洞(亦稱「肚腹」或「腹臟」)。通過解讀這些資料,我們可以了解神像的身份和相關的歷史背景。

這二十一尊神像中有十六尊還保留著完整的意旨,其他神像的姓名則可以通過底座的題記來辨別,其中康姓神像的編號、姓名、生卒年、家壇地址、開光日期和處士姓名。其中年代最老的神像是雕刻於1805年的康元進,最新的神像是刻於1958年的康傳教。

范華的田野工作得到了湖南當地學者李新吾和田彥等人的幫助。他們來到距新化縣城五十公里的溫塘鎮,以便找到今天石馬三都的道士。田彥認識溫塘鎮當地的康中山老先生。康中山非常了解康氏家族的歷史。一到溫塘鎮,一行人就在康中山的帶領下參加了一場「唱菩薩」儀式。儀式所用牒文首部有「正一元皇法院」,提到「關糧取馬」「會兵狹猖」「分兵撥將」等法事內容,用「道經師寶」印,落款祖師為「三天扶教張大真人」「月宮教主張趙二郎」,可見此儀式雖屬元皇法教,但仍受道教正一派影響。

康姓從六七百年前就開始在新化縣繁衍生息,康氏祠堂即設立於溫塘鎮,其家族墓地也在當地。康氏家族墓地邊上有一座杏樹廟,供奉當地的杏樹廟王。范華先生和康中山在一起讀了康教瑄神像肚腹中的意旨,裡面提到處士是康漢魁。康中山由此想起,附近仍然有做神像的康姓處士。

康新民處士居住在田坪鎮龍潭村五組。據他講,其曾祖父康代碧(又名潤山,法名法闡)曾託夢給他,解釋如何雕刻和製作紙馬,如何用這些物品來開光。醒來之後,他就决定做一個處士。在他和曾祖父之間,這個家族的處士傳統已經中斷了兩代人。他的父親康倫盛今年七十五歲,未能繼承祖業,而他的祖父康朝佐亦只會做紙馬。康新民的祖上曾是世代相傳的處士。在他之前,家族裡從事這一行當的祖先有:第一代康道魁、第二代康法貴、第三代康法玄、第四代康法霖和康法海兄弟、第五代康法闡(字潤山,康法海之子)、第六代製作紙馬的康朝佐(又名康甫廷)和雕刻神像的康保林(法名康法忠)。報告展示了康保林製作的神像和康潤山所抄意旨格式的抄本。

本書封面神像是由另一位康姓處士康漢魁製作,其子康安光現在仍從事神像製作的工作。康安光是康玉山的孫子、康法海的曾孫。康漢魁和康玉山都是處士,范華先生收藏的幾尊神像均出自這兩人之手。報告展示了康漢魁、康安光父子製作的神像和製作過程。另外,康安光不僅是一位製作神像的匠人,也是經過奏職的元皇派法師。報告展示了康玉山製作的陽玄珍像和其中的意旨。除陽玄珍像外,還有另外三尊神像中有同樣刻本填寫版的意旨。

陽玄珍所在的陽氏家族是當地的道士家族。范華通過田彥聯繫到了陽氏後人。范華一行在田野調查過程中恰遇陽姓道士在福星村主持「唱菩薩」儀式,其所用表文中有「陽貞一」和「天曹得道顯應證盟祖師楊法清」。范華的收藏中就包括了陽貞一法師像,而楊法清是福星村楊家的祖先,顯然也是道士。

范華在這次田野調查的過程中獲得了一些新信息,同時也在一定程度上補充了湖南神像數據庫的缺陷。一是所有名字裡帶「法」的神像都屬元皇教,但是大部分是師公。據報告人確認,康安光(法名康法安)等人都做過「拋牌」或者「奏職」。他們是處士,但是有的同時也是道士或法師。二是曾有學者認為「那些花費一生雕刻他人的雕刻師沒有留下本人的神像」,而且「在雕刻師行業中不存在家族傳承」。但在田野中發現,雕刻匠人經常在家中供奉祖先的神像,可見雕刻神像的手藝是有家族傳承的。

巫能昌認為,應將湖南道教神像作為道教歷史的有機組成部分來理解。宗教社會學的研究與歷史學的理論和方法有相通之處。例如,著名社會經濟史學家傅衣凌先生就曾提出,要通過社會調查把「活材料」與「死文字」結合起來。范華的田野工作發現了湖南地區鮮活的道教傳統,恢復了這些神像在傳統時代的活力,有必要將其放在道教史和宗教史的框架內理解分析。此外,還可進行跨區域比較。如李遠國教授在四川的調查中亦發現了鮮活的神像刻奉實踐,其中同樣存在儀式專家的神像。東南地區則存在廣泛的法師崇拜,如閩東地區以臨水夫人崇拜為中心的閭山教甚至可以追溯到南宋。湘中地區的神像和意旨還可以和中古時期的佛道造像、造像記相比較,其中亦有共通之處。

參會學者討論

在呂鵬志和巫能昌的分享之後,宗樹人邀請本書作者范華同參會學者進一步討論本書涉及到的相關問題。李遠國教授稱,他曾在法國拜訪過范華先生,在范華家中見過這一批神像。後來,李教授在四川地區也發現了元皇派傳人,他們不但保存了元皇派的木刻雕像,還有幾十幅水陸畫、木刻雕版和相關文獻。文獻中包括一道長度達6.4米的法籙,其中詳細記載了一位元皇派道士入道時間、學道時長及其所學一千四百餘道符和秘諱。四川地區的元皇派是由清初「湖廣填四川」的湖南移民傳入,其傳承流傳至今。如成都金堂縣楊三善道長就是元皇派傳人,其弟子中也有家族數代傳承元皇派的。這些道士掌握著元皇派一百二十多種不同手訣的使用方法。可見元皇派等民間法教仍活躍在中國的鄉村和民間社會。法國學者有田野調查的傳統,范華先生無疑走在學術的前沿。1985年,施舟人(Kristofer M. Schipper)教授曾將范華先生的研究計劃告知李教授。有感於此,李教授回國後便非常注意收集整理民間道教文物,搶救這些珍貴的宗教文化資源。李遠國教授非常感謝范華先生幾十年如一日對中國文化、道教文化的熱愛和對民間道教文物的搶救工作,並祝賀范先生新書出版。

呂鵬志教授詢問元皇派法籙是否是《鬼名經》,范華先生稱李遠國教授發給他的四川元皇派法籙與湖南元皇教《鬼名經》是一樣的。在此之前,因為《道藏》中並無記載,學界並不清楚湖南和四川的元皇派。他曾與梅林寶(Mark Meulenbeld)教授在湖南的田野調查中發現《鬼名經》,師公將其放在「兵牌」之中。因為《鬼名經》會隨陰憑焚化,而陽憑也會在師公羽化後焚燒,所以此前不曾被發現。李教授在四川收藏到的法籙與《鬼名經》極為相似,只是記載的祖先和神明不太一致。呂鵬志認為,《鬼名經》與法籙基本一致,其中記載了大量祖先和神明。李遠國教授稱,相比湖南元皇派的《鬼名經》,四川地區的法籙中增加了大量的符。這一點不僅在四川地區的元皇派中有體現,現在仍活躍在川北地區的淮南門也有類似的法籙。李遠國認為,福建、湖南、雲南、四川等地不同法教都有相像的特點,如稱法壇等。

(供稿人:趙允嘉;校改:呂鵬志,巫能昌)