“道教儀式與中國社會”國際學術研討會

分組討論紀要:“The Peach Blossom Spring’s Long History as a Sacred Site in Northern Hunan” by Mark Meulenbeld

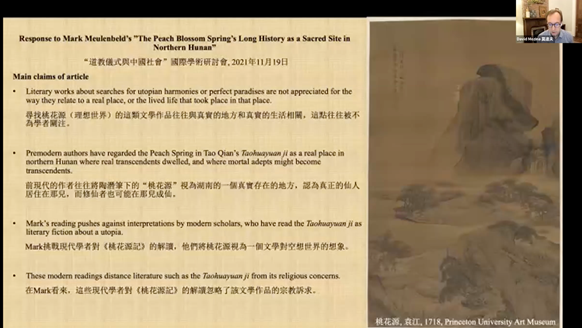

2021年11月19日9時至11時,香港理工大學梅林寶(Mark Meulenbeld)教授在“道教儀式與中國社會”國際學術研討會(線上)上做了主題報告:“The Peach Blossom Spring’s Long History as a Sacred Site in Northern Hunan”(《桃源——儀式與文化史》)。本場會議的主持人為哈佛大學劉婧瑜博士,評議人為哈佛大學莫達夫(David Mozina)博士。

梅教授從自身研究經歷開始講起,戲稱自己曾“誤入桃源”。大概15年前,梅教授從范華先生在湖南新化做田野調查,發現在農村的道教神壇之上,常常出現“桃源仙洞”之座。梅教授接下來引入正題,報告會議論文。論文發表於《通報》(T’oung Pao)2021年總第107期,也是正在進行的書稿的一部分。梅教授指出,《桃花源記》是古代文學名作,從陳寅恪等老一輩學者開始便用魏晉歷史作為背景來解讀。此後,有一系列文學方面的研究論著產生,但少有關注文中的具體地點。武陵縣(今湖南常德)緊鄰桃源縣。正是在這個廣闊的區域中,古人相信洞天之民確然存在。她們常被稱為女仙。無論從歷史上看,还是从現當代觀察,此地均被認作舉行成仙儀式的聖地。梅教授則研究桃源作為一個道教聖地的發展和生成,嘗試打通文學和宗教研究兩個不同的領域。這既是桃源這個特定主題的研究需要,也與梅教授自身所受的學術訓練有關。梅教授師從宋元戲劇專家伊維德(Wilt Idema)和道教研究泰斗施舟人(Kristofer Schipper),將兩位學者擅長的語文學、人類學、田野調查等方法融爲一爐。

梅教授接下來重新解讀了《桃花源記》。他提出既往研究中的兩個趨向,中國學者多將此文視作一種文學創作的小說(Literary Fiction),而西方學者認為陶淵明以此文表達對烏托邦的一種想像。但梅教授認為這兩個概念都有問題,因為它們代表了一種世俗的分析模式,因此不能很好地適應於宗教方面的問題。陶淵明曾明確將桃源作為“神界”,所以在最直接的意義上,此地必然與神仙崇拜有關。

其次,梅教授從地形學(topography)的角度追溯了中古時期“桃源”的地形學描述。簡單的說,“桃源”植根於一個特定的地方,就是陶淵明對於地方仙境的描述是否或如何符合地方性敘述中有關地形的描述。關鍵的一條材料出自劉敬叔《異苑》。從相似的時間、地點來看,可以肯定陶淵明對武陵“桃源”的描述不是唯一的相關紀錄。 其次,《太平御覽》卷五四所引《武陵記》也有類似記載。《三洞群仙錄》卷五則最早提供了一個道教的“桃源”版本,提到“漁人姓黃, 名道真”。從教外材料來看,黃道真最遲在唐代便已成為一位道教真人,稱其在武陵建立了“桃源觀”。此外,《仙苑編珠》中也有關於漁人與“桃源”之聯繫的記載。經過文獻的梳理,梅教授認為,“桃源”在初唐之前便已經是武陵附近的一個固定場所了,而且圍繞“桃源”不僅產生出各種敘述,還往往跟神聖的存在(sacred beings)聯繫起來,尤其是道教的仙人。

在中國,聖地往往最終被吸收進入宗教組織之領域,以桃花源為例,該組織便是道觀。不過梅教授另闢蹊徑,以唐詩為主要材料,論述從六世紀以至八世紀,武陵桃花源被廣泛地當作是一個神聖的地方,爲超凡脫俗的仙人所居。 這個特徵最後造成了桃源觀的成立。在唐代,武陵桃源洞第一次被納入道教三十六洞天的體系。梅教授簡述了唐前的相關詩歌之後,講解了孟浩然《武陵泛舟》、《遊精思題觀主山房》,王維《桃源行》,釋皎然《晚春尋桃源觀》,證明作為聖地的桃源顯然也是被道團之外的世俗人們承認和了解的。

接下來梅教授重點分析了桃源觀產生的歷史。桃源觀可被確認存在的最早日期是748年,地方政府下令“取近山三十戶,蠲免租賦。永充灑埽,守備山林。”而且,劉禹錫還有《遊桃源一百韻》一詩,有“皇家感至道,聖祚自天錫。(…)禁山開秘宇,復戶潔靈宅”之語,則該觀已引起了朝廷的注意,而且“詔隸二十戶免徭以奉灑掃”。從韋乾度《桃源觀石壇記》等文獻中,我們還能知道桃源觀建有專門舉行儀式的壇場。與桃源觀聯繫密切的,還有著名道士瞿柏庭,《黃仙師瞿童記》云,“郎州桃源桃花觀,南嶽黃洞元居焉。有弟子姓瞿字柏庭,年十四。”

梅教授最後總結,一旦考慮到當地的敘事傳統和歷史上桃源作為湘北具體地點的記載,便有充分理由相信該地大部分時間裡都是作為聖地存在的,被歸類為道教中有關成仙之地,也就是陶淵明所謂的“神界”。而且,如果將陶淵明的故事置於敘事語境中,還能找到與南部少數民族“蠻”的聯繫。時至今日,在湘北的大部分地區,“蠻”的後裔形成了一個獨特的少數民族,被稱為“瑤”。 鑑於瑤族神話中在同一地區也存在類似的聖地,“桃源”是否真是由個別作者“想像”出來的中國文學經典?梅教授認為,桃源更可能是基於一個地方的、神聖的、在漢人統治之前就存在的遺址。

莫達夫博士肯定了報告的價值,認為這是將文學研究和宗教研究結合的一個很好的代表之作。他將報告的啟發性歸納成幾點:現代文學分析抹殺了前現代文本的宗教因素;現代學者將宗教訴求簡化成對其他事物的隱喻;小說故事往往根植於宗教行為,這些行為是無法用邊緣化的隱喻來充分理解的。莫達夫博士提出的問題是,施舟人教授有一個“儀式結構”的概念,即道教儀式規範日常生活(包括經濟活動和應對社會關係),宗教是地方生活的核心,而非邊緣現象。那麼,梅教授是否襲用了這個概念?第二,是否可以推論《桃花源記》本身是現實中的道教行為塑造的?第三,是否還可以進而推論,宗教行為規範和塑造某些文學作品?

梅教授回應,相關問題確實有過思考,但沒有在這篇文章表述出來。包括儀式在內的宗教行為規範的確與當地的社會生活相關,也跟反映這些社會生活的文學作品有所關聯。但是,志怪、傳奇等傳統文學體裁中並沒有很多例子來表明二者更明確的關係。梅教授強調,文章的主要目的之一是為了溝通文學與宗教這兩個領域。二者的啟發是互相的,兩方面的學者都需要多看對方材料。

呂鵬志教授接下來提出了一個更具體的問題:梅老師在論文中談到了桃花源後來成為道教三十六洞天之一,提到中外學術界研究了洞天福地的起源,認為洞天說最早見於上清經典《真誥》。但是洞天是否最早見於《真誥》學界觀點並不一致,希望您能多談一些。研究上清派的法國學者賀碧來(Isabelle Robinet)在其上清專著中考證了洞天的最早出處不是《真誥》,而是與《真誥》同期的《茅君傳》,《真誥》中的洞天說抄自《茅君傳》。不過現存《雲笈七籖》的《茅君傳》沒有關於三十六洞天的記載,該版本內容不全。而茅君傳相對完整的版本實際是《茅山志》卷五的《茅君真胄》,但該本亦不載三十六洞天。現在對《茅君傳》的最新研究,是我指導的博士研究生張晨坤同學正在做的《茅君傳》輯佚工作,屬於正在撰寫的博士論文《上清諸真傳整理與研究》的一部分。我們發現《北堂書鈔》《太平御覽》《白孔六帖》等類書中的《茅君傳》引文皆有關於三十六洞天的記載,但是這些引文只具體列了前十個洞天的名稱,比如第八洞天為茅山。可見三十六洞天和十大洞天兩個概念可能同時出現,而十大洞天屬於三十六洞天。日本學者三浦國雄認為三十六洞天信仰先於十大洞天出現,這一結論是有問題的。我個人認為,《桃花源記》的作者陶潛肯定讀過《真誥》,因為《真誥》在江南士族文人中非常有名。並且,您提到《桃花源記》中的“阡陌交通,雞犬相聞”和老子《道德經》有關係,其實這句話恰好和《真誥·稽神樞》中洞天福地相通的描述若合符契,即“句曲洞天,東通林屋,北通岱宗,西通峨嵋,南通羅浮,皆大道也,其間有小徑雜路,阡陌抄會”,其“阡陌抄會”正好與“阡陌交通”相應,我覺得陶潛《桃花源記》中的“阡陌交通,雞犬相聞”其實是根據道教經典來的。要是研究桃花源的起源,如果桃花源是真實存在的仙境,那確實是根據道教信仰來的。

由於時間的關係,梅教授簡短地做了回應。首先很贊同呂鵬志教授的觀察,很感謝提示《真誥》中“阡陌抄會”與“阡陌交通”相應之處。東晉之時,雖然無法確認三十六洞天已經成型,但重要的是陶淵明記下這個故事之時,應該已經了解三十六洞天正趨於系統化。梅教授還提到,葛洪的《枕中書》列舉過一個桃源洞的結構,與現在湖南田野調查所見的相關記載非常接近。

陳玫妏博士接下來提問,包括女仙南山小妹的來源,代表性的意義是什麼?梅教授均予以解答。田彥先生亦對此做了補充。此後,講座順利結束。

(供稿:吳楊)