難忘的跨國學術情緣

——回顧與勞格文教授卅年學術交流

葉明生

人生交往中有許許多多的朋友,但能有志同道合的知己之交却少之又少,學術界知己難尋,異國他鄉尋知己則更爲不易。而我很幸運,1991年的中秋節,在年逾“不惑”之年的學術新起點上,迎來遠從法國來的同齡貴客勞格文(John Lagerwey)教授。與勞教授接觸,獲益良多。不僅增加了我與境外學術界聯絡交流的機會,拓寬了我的學術胸懷,而且勞教授還轉讓給我多個他曾摸索的研究項目,使我展開一些重要個案項目的調查研究。在三十年的交往中,我們共同在福建開展多次的宗教民俗項目田野調查,共同指導宗教人類學領域博士生,共同組織多届中國研究生社會民俗研習班活動,共同主持學術研討會,等等。勞格文教授對我的學術研究助力很多,在這裏我選其中幾件案例述之,回顧我們二人難忘的跨國學術情緣。

首會壽寧中秋節,志同道合三十年

我與法國遠東學院勞格文博士最初是在1991年認識的。那年9月22日,時值農曆八月十五,是中國人的傳統節日——中秋節。勞格文博士特意從法國經上海轉道壽寧來訪問我。這次見面不但使我們建立了非凡的異國交往情緣,而且使我們在拓展民間道教研究方面取得了意義重大的新進展。

在勞格文前往壽寧訪問我的路上,他還碰上一件極不愉快的事,居然被壽寧鄰縣的泰順縣公安局拘留。原因是他從上海下的飛機,從地圖上看,從上海經由福州再到壽寧,繞了個大彎子,而從上海經由金華、麗水、景寧,再到壽寧,是一條垂直而下的捷徑路綫。途中時間尚有兩三天,他想借機沿途也做點田野調查,以不虛此行。他到金華後,坐交通客車一路南下,在路上也順便做一些訪談,兩天後到達景寧縣,以爲有半天路程就到壽寧了。沒成想景寧去壽寧雖然僅有60公里,却不通車,於是改道泰順。到泰順才知道,往壽寧班車一天僅上下午兩趟,而下午1點30分的一趟已開出,要等明天上午8點的一趟車了。無奈之下他只好一個人在大街上溜達。在九十年代初,一個外國人背着行囊包袱能用普通話在街上問這問那,不僅引來許多好奇者的目光,也引起一些有“政治頭腦”的人的警覺,於是他們向公安局報警,稱在街上發現一個外國“特務”。於是警察趕到,將他帶到旅館進行盤問,並對其行李進行搜查,令他不得離開旅館,要等通知才能離開。這是由於勞格文先生對當時中國社會、經濟、交通缺乏瞭解所致。當時中國處於改革開放初期,故對外國人出入境有限制。

而此時最着急的人是我。我接到勞格文的來信是9月21日到壽寧,我想他會從福州坐長途車來,約下午5點到。我便4點多就到車站等他。結果福州車到了沒發現他,我怕他到其他地方轉車來,不敢離開車站,僅託人轉告家人先吃飯不要等我們。一直苦等到10點車站關門,我才拖着又餓又累、疲憊不堪的身子回家,整個晚上睡不著覺,擔心他路上出了什麽事故。第二天下午,我的工作單位文化局辦公室接到泰順公安局電話,查問有沒有葉明生其人,其政治立場如何,有無海外不良接觸?文化局領導回覆葉明生是本單位幹部,政治沒問題,是中國藝術研究院研究生班畢業的學者,與海內外學術界有正常交流。這時對方才告知有個外國人叫勞格文要到壽寧訪問他,現審查不出問題已將他放行。至此我一顆懸吊的心才放下來,準備去車站接他。可是事情總是好事多磨、一波三折,等他收拾好行李趕到車站時,壽寧班車又開走了,那時的民間尚無專車可租,他只好重回旅館,再住一宿,好在他記下壽寧文化局的電話號碼,到郵電局打了長途電話,告訴我因誤車而買第二天早上8點的車票來壽寧。次日上午11點,我終於迎來了苦等三天而尚未謀面的勞格文教授。事後才知道,泰順公安局查扣勞格文後,向溫州公安局彙報情况,第二天溫州公安局詢問是否有問題查出,並告知未發現問題,對外國公民扣留不得超過24小時,否則會觸犯國際法,引起國際訴訟。泰順公安局查不出問題只好放人。

圖1:勞格文在葉明生家合影(葉明生提供)

接到勞格文後,我們在壽寧三天的接觸中,度過了一個愉快的中秋節,和文化局系統開了一場小型座談會,還參觀了當地名勝古迹:宋代的三峰寺、明代城门、馬仙宮、馬仙橋和古廊橋。其中最引起他感興趣的是考察了供奉陳靖姑的後段奶娘宮及後段橋。而更多的時間是我們之間的交流,我向他介紹我的民間宗教和民俗研究。我們相談甚歡,進行了多方面的討論,勞格文先生對我多年的民間戲劇與宗教信仰的調研極爲賞識,臨走時在我的筆記本上留言道:

我這次來壽寧印象很深,不但交了一個新的朋友,也發現好幾個非常有價值的研究課題,對我將來的研究方面影響很大。可是,最主要的是找到一個跟我同樣愛好中國民間文化,也願意爲保存中國老百姓良好傳統文化而跑千里路的人。

我們是同齡人,我比他長兩個月。經過交心之談,我不僅對他的身世、學歷及從事事業有所瞭解,還對於他不擺架子、平易近人,交談間能推心置腹的爲人態度深有好感。我們在不知不覺中已打破“土專家”與“洋專家”的隔閡。

圖2:1991年中秋節勞格文在壽寧與葉明生參觀宋代三峰寺(葉明生提供)

我也對他暢談自已的身世經歷及研究項目和計劃,並告知他,我於今年春節期間已應臺灣清華大學王秋桂教授的邀請,參加臺灣清華大學人文學院與中國戲劇家協會合作的《中國地方戲與儀式之研究》兩岸合作項目,我被臺灣清華大學人文學院聘爲課題研究員,已開始進行《邵武儺舞“跳番僧”與“跳八蠻”》的初步田野調查和《上杭傀儡戲與夫人傳》的資料搜集。勞格文也告䜣我專程來訪問的初衷和原委:他近年在臺灣訪問期間,對中國傳統文化研究産生濃厚的興趣。他的專業是道教和民間宗教研究,曾到福建、廣東、浙江開展了一些調研,由於一個外國人的身份,在當時很難融入宗教民俗的社會調查,在這些地區的調查碰到很多困難,甚至遭到驅逐,想找到在學術方向上有志同道合者進行合作。他曾閱讀過我在臺灣發表的《巫道祭壇上的奇葩--道士戲》一文,其後通過臺灣政治大學李豐楙教授和英國牛津大學著名教授龍彼得先生的推薦,才决定到大陸來訪問我。在交談中他跟我談到曾到建陽調查閭山教,到漳平永福調查閭山教傳度儀式等。但這些課題都很難深入,有待我的加入。三天的聚會很快結束,但我與勞格文的情誼已深深根植於濃濃的情感中。他給我提出來的研究課題和項目,以及毫無保留相贈的資料,就像種子種到我的腦海中,後來都生根發芽,結出果實來,這不得不說是勞格文先生對我扶持的效應。

從此,我們在民間道教研究方面的聯繫更加密切。其後,我調到福建省藝術研究院工作,並被多所大學聘爲客座教授,學術研究成果頻頻產出,一躍而成爲海內外戲曲和宗教學界專家中的一員。我們在福建的民間道壇調查,帶博士生及辦研究生研習班中多次合作。時間一晃就是三十多年,思之令人感慨不盡。

携手湘西研討會,助力尋找《海遊記》

從1983年參與《中國戲曲志福建卷》的調查工作始,我不但關注地方戲劇種資料,也對民間存在的傀儡戲(現多稱木偶戲)感興趣,而各地木偶戲劇目中,最受觀衆喜歡的“神戲”要數《夫人傳》(又稱《奶娘傳》《陳靖姑》《平妖傳》)。各木偶班演出的劇目不盡相同,其內容與我們能看到的清代《臨水平妖傳》《閩都別記》的故事情節不盡相同。那麽,這些劇目來源於何處?其版本源自哪些文學底本呢?這一問題一直困擾着我。

1991年,我在閩西上杭調查傀儡戲的時候,看到《夫人傳》抄本末有一則文字:“仁宗皇帝有賜給傀儡班《海遊居》一本,演唱傳揚天下。”我猜想這本《海遊居》不是劇本就是小說,也可能就是話本或者唱本了。

我查了很多木偶戲劇本,都沒有找到《海遊居》。後來在看了浙江民間藝術協會編的一本《夫人詞》裏頭有:“海遊夫人三本《海遊記》”信息出現。由此可見上杭傀儡戲說的《海遊居》應該就是《海遊記》。我問了當地的老藝人《海遊居》怎麽唸。當地方言“居”和“記”是差不多,應即是《海遊記》。我推定這個浙江的傀儡班唱的《海遊記》劇本可能是清代從福建傳到浙江金華的,那麽閩浙兩地的《海遊記》原先是什麽文本?是劇目、話本還是小說?來源自何處?爲此,我找了整整八年都無音訊。

一個偶然的機會,我閱讀了湖南學者張式弘撰寫的《揭開梅山文化神秘的面紗》。文章寫到儺戲《海遊記》演陳靖姑故事,裏頭還有咒語,內容很具體,其介紹的人物情節與上杭高腔傀儡戲極爲接近,我想湖南儺戲《海遊記》一定與福建有關。便聯繫湖南的朋友找這個劇本,但都沒有消息。我很想去湖南拿到這個劇本,因缺乏經費,且爲沒有張式弘先生的聯繫方式而發愁。

剛好這個時候湖南要召開一個關於“梅山教”的國際學術研討會,請了王秋桂、勞格文教授等專家去參加。王秋桂先生因有事未能出席,跟勞格文說葉明生在民間宗教研究有些研究,可以把他帶去,勞格文很樂意我能參會,馬上來信問我要不要去?還告知此次會議所有的費用都是他們出。我得到消息興奮不已,我正愁去湖南湘西調查《海遊記》沒門路呢!讓我去湖南開會,真可謂天賜良機。於是我趕忙整理手邊的資料,結合會議主題趕寫一篇《共生文化圈之巫道文化形態探討——福建閭山教與湖南梅山教之比較》的文章以參加此次研討會。

圖3:葉明生與勞格文1994年在安化參加梅山教學術研討會(葉明生提供)

會議期間,我見到張式弘先生並獲贈他的論文。張式弘還說遠在數十里的山村李道師家有傳本,我聽到消息非常興奮,希望會議結束時,馬上就能去找李道師。在三天的研討會後,會議安排最後一天爲參觀活動。我和勞格文已商量好,不參加活動,自行安排包車到距離安化城關五十公里的大山村,由張式弘老師帶隊去拜訪李道師。結果我們“保密”工作沒做好,第二天北京師範大學的師生聽說要訪問道師也要同去,去了滿滿的兩部車的人,那個地方很偏僻,臨時還買了些魚、肉、青菜等吃的東西去。

到李道師家,我們瞭解到李道師祖籍是贛南的,在清初朝廷“移江西填湖廣”時,整個家族部落遷到湖南湘西安化來的,祖上把道壇也遷來,已經傳十餘代了。我們希望瞭解道壇情况,道師就把所有的神圖都挂出來,法器也都搬出來,那些教授們看了都非常震驚、興奮,忙着拍照片和討論神圖上的人物,這個是什麽神,那個是什麽神。

圖4:1994年勞格文在安化參加梅山教學術調研場面(葉明生攝)

李道師的兒子是張老師中學的學生,他們之間的關係很好。他就帶着我們到樓上房間去翻閱《海遊記全傳》的手抄本。我當時興奮極了,馬上商量如何把這個本子帶回去複印。這個道師的兒子說沒關係,你們帶去,複印好讓張老師還我就好了。回到縣政府招待所,我一個晚上都在翻閱這本複印的手抄本,高興得有點發狂。當我發現抄本末尾注明“乾隆十八年文元堂重刊”,以及“時在公元一九九一年李壽寶握筆重抄”,這說明還有重刊原刻本存在,懊惱當時沒關注到。但第二天我就要回福州了。想着留下來再去查原刊本著實不行,我只好另擇機會再到湖南來,或託人幫忙了。

回來後多次去信探詢原刊本情况,均無消息,於是决定以自費形式再次親赴湖南查訪的準備,有不達目的不罷休之勢。張式弘先生爲我的執著精神所感動,終於說服知情者提供了收藏者地址及藏書情况,並幫助我收購到了明代文元堂印、清乾隆十八年重刊本《海遊記》這一中國最早的陳靖姑小說之海內外孤本。後經本人注釋,於臺灣施合鄭民俗文化基金會《民俗曲藝》叢書出版。此本《海遊記》之真相終於大白天下。應該說湘西此行沒有勞格文先生的幫助難以成行,同樣,在搜訪《海遊記》中,沒有他的協助,收集秘本一事也是難以成功。所以我對《海遊記》的重大發現也有勞格文先生的一份功勞,這是不可磨滅的。

圖5:葉明生在湖南安化农村找到明嘉靖末刻清乾隆十八年重刊本《海遊记》(叶明生摄)

探尋建陽閭山教,真誠合作結碩果

在我與勞格文先生的學術交往中,還有一段課題合作的情緣,也即合編《福建省建陽市閭山派科儀本》(下簡稱《建陽科儀本》)的故事。該科儀本既是我們學術交流的結晶,也是我們共同探討閭山教的學術研究成果。

閭山教是古代流傳南方的原始巫教,是中華民族先民巫系之一支,在社會底層人民生老病死之社會生活中,起精神支配和儀式的載體的作用,至今依然流傳民間。由於歷史的禁巫行爲,以及其宗教行業的保守規制,很少有人能對其有深入的探究。當代以來,研究的文章不多,著作僅見臺灣“中研院”劉枝萬教授的《中國民間信仰研究》提到閭山教和徐甲教,但還沒一本像樣的閭山教調查報告和著作問世。大概當時勞格文就衝着對閭山教極大的興趣,於1989年到建陽做了一次雕查並取得一些神圖和科儀本,但對於當時社會形勢,要想做更深的探討,實在無從下手。對此他在有一段文字說道:

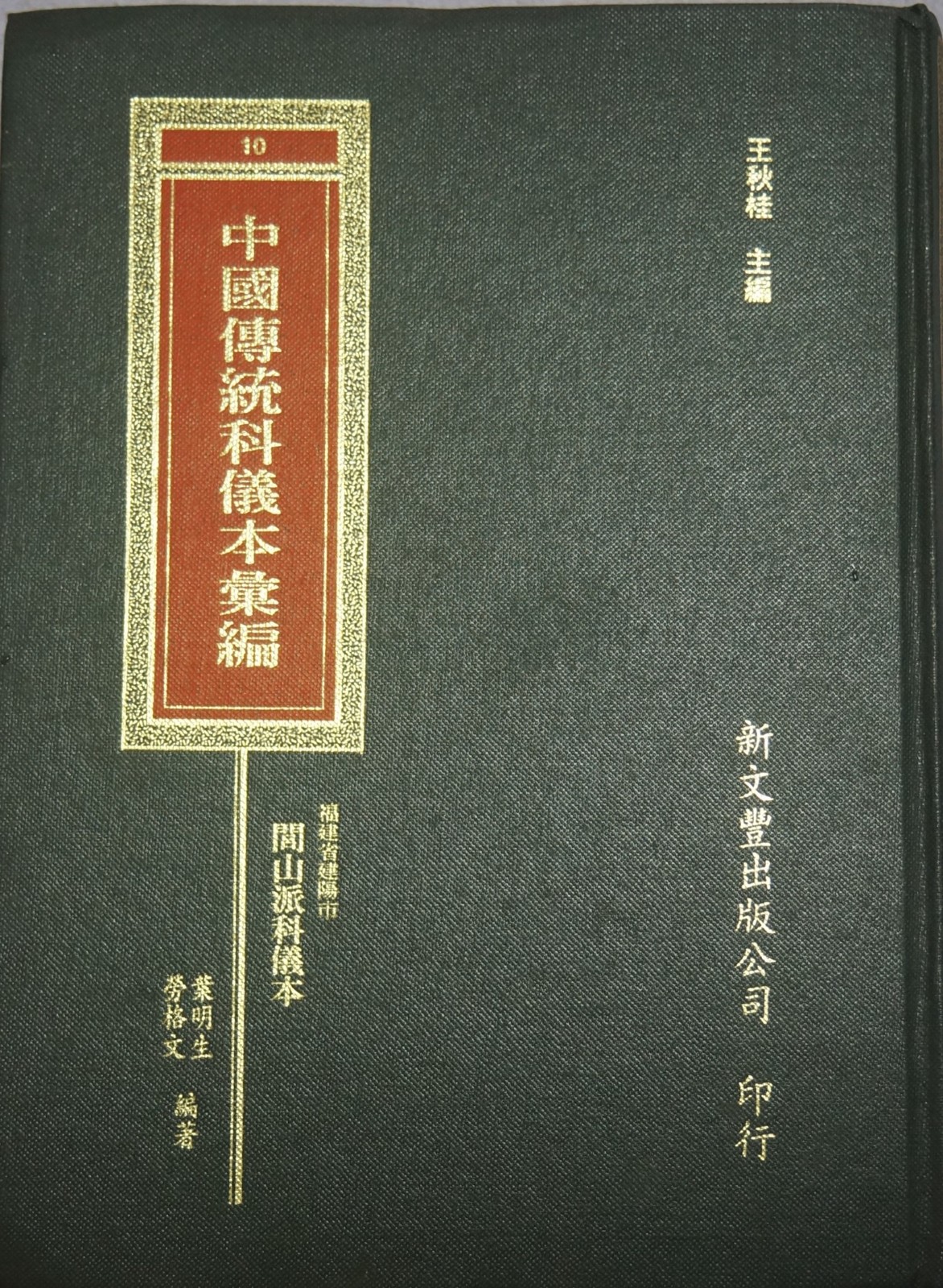

一九八九年,我第一次去建陽,那時調查民間的道教還是相當的困難,我如何找到道壇道士,而這道士後來又怎樣成爲葉明生調查的重要對象的故事,我會另外找機會說明。我這裏要說的是,我最早對建陽地區道教的認識是從一位姓張名法鴻的法師提供的。在認識他之後,他還帶我到一個叫鄭墩的村子找到現已去世的黃法泰師公。我永遠也不會忘記這位躺在床上的黃法師,當他知道我訪問的來意後,竟然起了床穿上衣服,然後帶我們到村子的西邊,讓我給他珍藏已久的四張極美的神圖拍照,在落日的斜影下,房子的夯土墻好像裏面也透着光,我一張又一張地拍照時,一邊聽他對神圖人物的解釋,心胸頓時産生一種“別有天地”的感觸和衝動。(葉明生,勞格文編著《福建省建陽市閭山派科儀本·序》,臺北,王秋桂主編《中國傳統科儀本彙編》 ,新文豐出版公司,2007年9月版)

1989至1982年間,勞格文對建陽民間道壇進行兩次的調查,第二次到建陽去,有幸被張法鴻道師邀請參與該市區一年一次的寺廟節慶活動,累積了一些資料。後來寫成《福建省建陽地區的道教》,並在臺北《民俗曲藝》發表。其中對建陽閭山教有了初步的揭示。(勞格文《福建省建陽地區的道教》,《民俗曲藝》第84期,1989年)

圖6:1989年勞格文於建陽訪談的閭山教壇道師張法鴻先生(葉明生攝)

1992年8月,我赴香港中文大學參加“國際客家學研討會”,翌年三月再次赴港參加“中國儺戲文化國際研討會”。兩次赴港都與勞先生有較多的往來與交流。而第二次接觸中,他跟我談起他將暫停對大陸道教研究的想法,其原因有多種,但最主要的是法國遠東學院與中國福建社會科學院於1992年聯合開展一項“客家傳統社會”的項目合作計劃,該計劃的主持人就是勞先生。基於這個原因,他已無法分身從事民間道教的研究,並將建陽調查之部分科儀照片影印資料,以及建陽道師聯絡人名單和聯繫信息給了我,希望我繼續做下去。我同意繼續做建陽道教的調查工作,但因資金缺乏,及《民俗曲藝》課題項目正在進行中,只好等待時機再去建陽道壇做調研。

直至1995年秋,我手上課題大都完成。在得到王秋桂先生《中國傳統科儀本彙編》調查經費時,我立馬到建陽做第一次的調查。我根據勞格文提供的綫索找到居住童遊鎮富林村張志堅(號法鴻)先生的“顯應壇”和莒口鎮塘源村劉學液(號法液)先生的“雲聲壇”兩個道壇。由於道門秘傳,我的調查開始並不順利。好在張志堅(號法鴻)道師爲人比較通情達理,他閱讀了我寫的研究論文,在接觸中對我真誠待人的態度和學術研究精神産生好感,逐漸接納了我,讓我參加一場清醮法會,並允許讓我看一些科儀本。他還告訴我,他的道壇歷史不長,“文革”中科儀本被燒了很多,已無古本遺存。而且還告訴我莒口鎮塘源村劉學液(號法液)的“雲聲壇”的科儀本最多、最古老,因是“貧下中農”,其於“文化大革命”沒有人去抄家,所以保存了下來。

得到這一消息,我馬上找到了劉道師家,他家只有妻子和女兒三人,道壇已無傳人,不願接待客人。時已黃昏,當時農村既無客店,又無又通往城關的車輛,我面對當晚住宿問題十分犯難。其妻女看不過去就留我住下來。晚飯後,我提出要看幾本科儀書,劉道師無奈之下領我到雜物間,那裏一個橱子裝滿了科儀抄本,多數都未動過,我當時欣喜若狂,終於讓我接觸到建陽閭山教最重要科儀本。

圖7:建陽馬伏鎮閭山教雲聲壇劉法液道師(葉明生攝)

1996年10月,勞格文先生赴西安開會途經榕城小住,我正好將已完成之部分章節交其審閱,並就其中一些資料處理、全書架構等方面和他進行了一天的討論,勞格文博士也對稿件做了認真的修改和補充。1997年元宵節期間,勞格文一行三人赴閩東壽寧下房村和南陽鎮做民間宗族社會與民俗之考察,我陪同下鄉調查十一天,並將已完成的大部分書稿交他審閱。他在調查的間隙看完了初稿,並利用調查之暇進行過幾次討論,本書即是在這次討論之後定稿的。儘管全書之書稿由我執筆完成,科儀本之收集主要由我來做,但是多年來,勞格文先生不僅在課題研究方面給予許多的幫助,而且對此項課題也做了不少實際工作,提供了許多資料與訊息,以及修改和補充了一些章節內容,審閱了全書的結構和文字。事實上他就是此書的合作者。本書稿即爲我們之間友誼的象徵。勞格文先生也很客觀實際地看待我們這項合作。他在《福建省建陽市閭山派科儀本·序》中說道:

雖然可以說(這本書)動土的是我,而建起房子的是葉明生。我的名字和他的名字放在一起,惟一的原因是他强調真誠友誼的證明。所以,我最後要說一下我們這個友誼。一九九一年中秋節,我們在壽寧第一次會面時,經過熱情、活潑、誠摯的交流之後,我們兩個得到同一感覺,就是碰到了知音,我們的文化與學術背景雖然有一定的差異,但是,我們在交換對民間偏僻鄉村田野調查的共同經歷,言談中有時興奮得手舞足蹈,我想,我們的共同愉快來自我們長大後偶而碰上的工作,恰恰與我們年輕時的經驗和宇宙觀是很適合的。(葉明生,勞格文編著《福建省建陽市閭山派科儀本.序》,臺北,王秋桂主編《中國傳統科儀本彙編》10,臺北:新文豐出版公司,2007年9月版)

也就是說,我們這種合作,除了真誠的友誼,還有民間宗教研究學術上的共識,二者不可缺一。

圖8:葉明生、勞格文合著《福建省建陽市閭山派科儀本》於臺灣新文豐出版公司印行 (葉明生攝)

接手永福傳度調研,歷經艱險取得成功

我國民間道教的傳承,除了家族中道法的言傳身授外,還有社會性的傳度規制。而有着數百年傳統的閩南漳平永福鎮閭山教傳度在該地區有着重要的影響而聞名於閩西南地區。永福鎮身處閩西南大山之中,長期以來處於半封閉狀態,但其作爲道教閭山派傳度中心的影響,却是早已名聲在外。發現並向世界公示這一閭山教傳度中心的就是這位法國高等研究學院的著名道教研究專家勞格文教授。早在1989年9月,他在南靖縣金山做田野調查時,他從曾到永福參加傳度考法的“靈應壇”道師口中得知永福的情况。他在一篇文章中講道:

我從法勝道長那兒聽到最有意思的則是下面這個故事:“我在15歲時去漳平的永福‘受官喊(銜)’(授職)。當時共有61個年輕人受職,有來自龍巖丶華安及南靖等地的,同時接受12名大道長的授職。我們並不向這些道長學習(通常都是在自家的壇中學的),但是他們每一人都分別授與我們一本科儀本。身著紅色袍子的受職者還要爬刀梯。整個授職儀式爲時三天。”法勝所受的職衘是“太上三五都功經籙東華長生宮雷霆都司院府事臣”。(勞格文著、許麗玲譯《臺灣北部正一派道士譜系(續篇)》,《民俗曲藝》第114期,1998年 ,第90頁)

據我所知。這是所有研究道教的專家學者第一次聽到有關於永福這個授職中心的事。

永福傳度對勞格文教授産生極大的吸引力。於是他便貿然進入這個神奇的地域。想從中探究其中奧秘。在永福鎮他訪問了李選漢(亦名蔡選漢、法名法漢)道師,與他做了一個多小時的訪談,進一步得知“永福正是華安、龍巖、南靖、漳平、安溪等地區的道師授職中心。最後一場集體的授職儀式是在1987年所舉行的。至於原本預定的1988年那場授職儀式則被禁止。”(引文同上)

圖9:1993年9月永福噓靈居壇訪李選漢(法漢)道師(葉明生攝)

1989年,勞格文在臺灣發表的有關文章中,首次披露永福道壇傳度的情况。由於政府改革開放剛啓動沒幾年,山區部分地區未開放,外國人的行動受到限制。同時,道師因“文化大革命”之迫害,尚心有餘悸,大多不敢接受外國人采訪。這是勞格文在1989年兩次到訪永福的經歷。他後來說:“我極想回去做深入研究,但我知道這不可能,於是我轉而向好友葉明生求助,請他接手完成這項任務。”(勞格文〈序一〉,載葉明生著《閩西南永福閭山教傳度儀式研究》,臺北:新文豐出版公司,2017年版)

雖然,勞格文教授在永福的田野調查難以開展。但他對永福傳度之事象的價值和意義有足够的認識,仍十分關注之。1991年專程到壽寧縣訪問我時,他以調查永福道壇傳度一事相委託,希望我能深入到永福去做深入的調查並展示其傳度儀式的全貌,以供學術界研究。1992年9月,到香港參加中文大學主辦的“國際客家學學術研討會”。勞格文先生贈送我一部“美能達”相機,使我人生中第一次擁有屬於自已的相機。

1993年9月,我去漳平永福做第一次道壇傳度調查,結識了顯靈壇道師陳金嵐(時已80多歲)等道師,並獲得第一手資料。勞格文期待我儘快寫出報告來。但隨着閭山教成熱點話題,以及福建全省的儀式戲劇和目連戲研究的展開,我的研究應接不暇,永福調查未能如期進行。經多番準備,於1994年7月再次到永福進行調查,初步縷析出當地道壇建旛傳度歷史、傳度道壇及醮儀情况,並撰寫《閩西南道教閭山派傳度中心永福探秘》一文,於1995年在臺灣《民俗曲藝》上發表,永福建旛傳度儀式概况才爲海內外宗教文化學術界所初悉,並引起海外道教學術界專家的關注。勞格文先生爲此對我褒獎有加,稱贊我的調查方法和爲人處事的鑰匙終於打開永福傳度研究這扇門。但因沒有看到“建旛傳度”儀式,無法描述儀式形態,而使此項目擱置多年。

圖10:永福顯靈壇訪陳金嵐道師和其孫陳福漳(葉明生攝)

至1999年秋,終於遇上永福之福里村“噓靈居”壇李選漢道師爲其子陳李全舉行傳度儀式,我與好友龍巖博物館的離休幹部劉遠先生立馬趕赴永福,對其儀式全程做了考察和記錄,並開始著手編寫此書。

圖11:1999年秋永福噓靈居壇傳度場面(葉明生攝)

不巧與我們長期合作的王秋桂先生的兩岸合作課題結束,沒有經費爲此書出版。同時我也因調到福建省藝術研究所工作,擔任理論研究室主任,我研究的重心完全轉到戲曲史課題方面來,於是已做了大量調查和積儲資料的“永福閭山教傳度研究”只好暫時停擱下來。

直至2011年3月,我第二次應邀考察永福“顯靈壇”陳福漳先生爲其子“開戒壇傳度”儀式,並邀請香港中文大學譚偉倫教授也參與考察,此次三天四夜盛大的傳度儀式,全面展示傳度儀式內容和閭山教道法風彩,“永福傳度”儀式被完整地記錄下來。基於上述調研,我撰寫了《永福閭山教建旛傳度儀式旛科簡述》一文,於香港大學“地方道教實地調查比較研究國際學術研討會”發表。勞格文先生閱後很滿意,要我趁熱打鐵,把書寫出來,並答應資助此項目後續調查與出版經費,於是永福傳度一書之撰寫又一次被排到桌面上來。

應該說,相比20年前我在臺灣新文豐出版公司出版的《福建省龍巖市東肖鎮閭山教廣濟壇科儀本》《福建省建陽市閭山派科儀本》《福建省壽寧縣閭山梨園教科儀本彙編》三種閭山教研究專著來說,“永福閭山教傳度”撰寫的難度最大。因爲它不止是一個道壇的個案研究,而是要體現永福社區有傳度世襲權的五個道壇和一場長達四夜三天的大型醮儀,以及所有科法項目和相關事物形態。因道壇衆多,多位老道師相繼辭世,年輕一代忙於賺錢,對弘揚道教文化興趣不大,幾次下去都找不到人。又加上道壇有保守科法秘密的傳統,不僅科書抄本不願出示,道壇科法奧秘也多秘而不宣。其收集資料的難度可想而知。好在筆者於1993年對永福紫陽村“顯靈壇”拜訪87歲高齡的陳金嵐道師時,與該壇結下不解之緣。其孫陳福漳先生在决定爲其子舉行傳度時,第一時間就邀約我觀摩考察其儀式活動。我提出三項要求,一是請他提供傳度儀式的全部科儀抄本及相關資料;二是此次考察我要帶一個四人的小組前去協助調查;三是因其旛壇所處村落與永福鎮旅館尚有較遠距離,請每天安排小車接送及伙食生活等方面幫助。陳福漳道長二話不說,滿口應承。至此,我終於完成了對永福傳度的深度考察,掌握了書稿所需的基本資料。

圖12:2011年3月永福顯靈壇傳度受牒場面(葉明生攝)

我自2011年以來數年間,爲補充材料在永福的鄉間公路又跑了多次,有一次夜晚在龍巖華僑中學執教的學生小梁接我回龍巖的山路上,因山嵐濃霧,兩米外都無法看清道路,以及山路彎道太多,小車在一個急轉彎時不慎摔到路邊溝裏,幸好一塊大巖石擋住。我從副駕位向駕駛位車門艱難地爬出來,用手電一照,發現前面兩米竟是數十米深的懸崖,車再往前一點,後果不堪設想!這情景令我膽顫心驚,當場被嚇出了一身泠汗。在深夜寒風中被凍得發抖達兩個小時後,經多方聯絡,終於等到小梁的朋友從龍巖派車來接我們,懷着驚魂和一路顛簸,至淩晨4點才到市里一家賓館住下。由於我的執著和真誠感動了那裏的道師們,他們開始理解我的辛勤工作,儘量滿足我的要求,給予了盡可能的幫助,提供我所需要的科儀抄本和道壇資料,使我寫作的進度得以加快,終於完成本書著述任務,編著《閩西南永福閭山教傳度儀式研究》(上下册),在香港中文大學和嗇色園黃大仙祠的資助下,於臺北新文豐出版公司印行。該書爲勞格文和呂鵬志主編《道教儀式叢書》的重要組成部分,勞格文在此書《序文》中說道:“1999年和2001年,葉明生兩次去永福現場觀摩兩場傳度醮,這是我在1989年做夢都看不到的東西。經過近三十年斷斷續續的研究,現在我們終於有了上下兩册有關永福道教傳度的煌煌巨著。葉明生爲完成此書傾力奉獻,讓我和其他許多人有機會在想像中去這個獨一無二的道教聖地旅行,我對他的感謝難以言表。”(勞格文,《序一》,載葉明生著《閩西南永福閭山教傳度儀式研究》,臺北,新文豐出版公司,2017年版。)

應該說,這部書雖是我獨立完成,但勞格文先生是此課題項目的引路人,並且他從中也提供了調查經費及不少珍貴的信息資料,此項目的完成及出版,與勞格文先生鼎力相助分不開。

結束語

我與勞格文先生接觸卅年間,給我感觸最深的是他崇高的人品,體現於爲人謙和、誠信、低調和富有人情味和親和力。這是他作爲一個外國洋人、大學教授能在中國做田野深耕幾十年,並爲中國傳統文化的挖掘整理,出產如《客家傳統社會叢書》(30册)、《中國地方社會與民俗叢書》(5册)、《徽州傳統社會叢書》(6册)等多部這樣宏篇巨著的成果的最重要因素。這裏講兩個他和中國老百姓交流的田野故事,來作爲本文的結束語。

勞格文先生在做田野調查中,由於洋人的身份,引起許多鄉村老百姓的好奇,1991年中秋節那天,在壽寧城關後段橋前發生一個老太婆要摸鼻子的故事。中秋節那天上午,我和勞格文去考察城西後段村著名的陳靖姑信仰宮廟“奶娘宮”和後段橋,到奶娘宮做調查時,因已近午,燒香的人多已回家,僅剩後一個老太婆在上香,我們離開奶娘宮,在後段橋時又看到這個年近70歲的老太婆。這個老太婆在後段橋上香後,一直跟着我們後面,用本地話叫住了我:“明生,明生,你們慢點走,我有話和你說。”我問她有什麽事?她支支吾吾不好開口,但又忍不住說:“你叫那個外國人鼻子讓我摸一下。”我聽了很不高興,問她爲什麽要摸人家的鼻子?她說他鼻子特別高還帶勾,是真鼻子還是假鼻子?我告訴她這很不禮貌。她還一再要求着。勞格文在一旁雖然聽不懂我們說什麽,但覺得好奇。問我“你們在講什麽?”我告訴他老人家要摸你的鼻子,他楞了一下問“爲什麽要摸鼻子?”我告訴他“她看見你的鼻子很高又有勾,她想知道是真的還是假的。”他聽完哈哈大笑,理解老人的問號,想了想說:“好吧,那就摸吧。”於是蹲下身子讓老人家摸了一下鼻梁骨,老人也大笑說:“這鼻子是真的。”很高興地想離去。這時,勞格文發現這老人是到奶娘宮上香的,忽然想起一件事就問老人:“你鼻子摸了,我也要問你件事。”老人也爲之一楞,勞格文就問:“奶娘宮裏怎麽供觀音菩薩?”老人想了想告知說:“古早時,宮裏僅供奶娘,國民黨時一個縣長要把它改爲觀音廟,老百姓不肯,無奈之下,只好供了觀音,但還是把奶娘供於右龕,宮廟還叫‘奶娘宮’。”(民國二十七年,即公元1938年,時任壽寧縣政府縣長的葉明琨將奶娘宮改觀音閣)她這一說,勞格文的問題來了,他問:“觀音生日沒問題,大家擺齋供上香。那麽奶娘生日要供猪頭、公鶏和魚怎麽辦?”老人一聽這話題有趣,話匣子一下被打開了。也忘了急於回家做飯的事。她滔滔不絕地說道:“正月十五‘奶娘醮’,道士醮筵設在下廳,猪頭等供品也擺在下廳,大家都在下廳和後段橋神龕拜神上香。但是有些年輕人和外地人神佛不分,不但在下廳拜奶娘,又把香帶到上廳拜觀音,結果讓觀音不受葷供而被熏了葷香。觀音殿尼姑發覺不對,想攔也攔不住,搞得奶娘宮亂哄哄的。”勞格文聽了哈哈大笑起來。老人這才發覺過了給家人做飯的時間,急忙跑了。而我雖是壽寧人也不知老人說的奶娘宮的這些故事,可以說是一場非常獨特而又生動的田野訪談。我跟勞格文說:“你這次被摸鼻子值得。我們對壽寧陳靖姑信仰又有新的收穫。”其實應該說是勞格文不擺架子,平易近人,才有這份來之不易的田野收穫。

圖13:壽寧城關後段村飛雲橋臨水三夫人神龕(龔迪發攝)

1997年春節,勞格文和加拿大多倫多大學歐大年教授及福建省社科院楊彥杰研究員和我一行四人,來到壽寧下房村和南陽鎮做“社會族群與春節習俗調查”。在調查完下房村具有陳姓宗族祭祀與傀儡戲“梨園教”三日夜的法會和演出這一特殊的“元宵會”後,到南陽一個大戸人家的大院住下來。當晚在龔氏宗祠舉行了盛大的祭祖儀式,由於有兩個外國人的出現,這在當時的山鄉來說確是個稀罕的事。聞風來看外國人的比參加儀式的人還多,整個祠堂人潮如涌,熙熙攘攘,被擠得水泄不通。

圖14:1997年元宵夜葉明生(左一)勞格文(左二)楊産杰(右二)等參加龔氏宗祠祭祖場面(葉明生提供)

第二天上午,調查組忙着用掃描儀掃描《龔氏宗譜》及相關資料時,大門外有人喊我“明生姑丈出來一下。”我妻子姓龔是南陽人,因輩份高,村裏人稱我爲姑丈。我連忙出門一看,是個坐在輪椅上年紀很大的不認識的老太婆,因門檻太高推不進來。我客氣地問她們叫我有什麽事?推輪椅的人說,昨晚全南陽村都在傳兩個外國人在祠堂看祭祖,老人家坐輪椅擠不進去,所以今天來見見外國人。我很爲難,說他們都很忙,不便打擾。但是老人執意要見,說她已94歲了,18歲時在寧德三都澳讀過洋人辦的學堂,現在70多年了,想和外國人說說話。在如此高齡老人面前,她的要求我很難推却,無奈之下我只好進屋和勞格文說,有個老人想見見他。勞格文手上正忙着,氣不打一處來,用不無責備的口氣說:“明生呵,我又不是動物園的猴子,不要什麽人都叫來看?”在爲難之中,我忽然計從心上來。便說:“這個老人是中國最美的老太婆,你怎麽能不見?”勞格文一聽覺得詫異,忙問“怎麽說老太婆還有最美的?”我說她九十幾歲了,沒有雛紋、黑斑,不流眼泪鼻涕,滿面紅光,一臉清爽氣,還讀過洋學堂呢!”勞格文被我一說,好奇心上來了,既然是最美的老太婆,那就見一下。於是剛走到大門,不料老人見到他就高興地叫了一聲“哈囉”。勞格文被驚得一楞,這老太婆居然還會“哈囉”?於是馬上走出門熱情地迎上前去,和老太婆握手並蹲着身子和她聊了起來。當得知老太婆年輕時還上過英國人辦的教會學堂,學過接生術,在和她交談中可謂興致勃勃,十分高興!因手上活忙而不得不匆匆告辭。我乘他蹲在她輪椅旁時,爲他們拍了一張照片,老人也興高采烈地回家了。

圖15:1997年元宵節勞格文教授與張新嬌(94歲)老人合影 (葉明生攝)

正巧老人的兒子是宗族中元宵會的福首頭,聽到他母親回家告訴他見到外國人的事,很有感動,稱這樣的外國好人十分罕見,他吩咐族人:“他們這次調查很難得,是研究我們龔姓宗族文化的,有什麽資料都得給他們提供。”於是調查組在這次南陽社會調查中,收穫多多,滿載而歸。

由此,我才深刻地領悟到,勞格文先生在學術上的成功,尤其是宗教民俗類社會調查的成功,使他能取得一個又一個的豐碩成果,不僅是在做學問本領上能獨勝一籌,而更重要的原因在於其身上具有的人脉氣質,他那爲人謙和、平易近人的人品氣質,是一把開通田野之門最重要的鑰匙。這一點不是所有學者都能具有的,因此,瞭解勞格文先生在待人接物過程中所體現的人品素質及親和力,對於中外學術界的治學之道,也很有重要的啓示意義。

2023年4月5日 清明節

寫於福州市狀元山莊寓所

作者簡介:

葉明生,福建省藝術研究院研究員,厦門大學人文學院兼職教授,中山大學中國非物質文化遺産研究中心兼職研究員,福建師範大學社會歷史學院宗教學碩士生導師,聯合國教科文組織國際木偶聯合大會專家委員會委員。