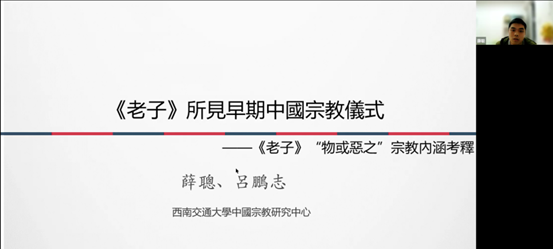

2021年11月2日20時20分,由香港大學香港人文社會研究所主辦,西南交通大學中國宗教研究中心、四川大學考古文博學院、四川大學老子研究院、臺灣政治大學華人宗教研究中心合辦的“道教儀式與中國社會”國際學術研討會在ZOOM視頻會議室準時开始。本場由西南交通大學人文學院碩士研究生薛聰主講他與導師合撰的會議論文《<老子>所見早期中國宗教儀式——<老子>“物或惡之”宗教內涵考釋》(論文正文與附錄共計約四萬五千字),會議主持人為北京大學王宗昱教授、評議人為四川大學詹石窗教授。

一、論文彙報

薛聰同學首先指出,中外學界都有學者從早期中國宗教儀式這一角度注釋或研究《老子》,已經取得了非常精彩的研究成果。本次發表的論文僅針對包含“物或惡之”一語的兩章,即帛書本第二十二章(傳世本第二十四章)“炊(企)者不立,自視(是)者不章(彰),自見者不明,自伐者無功,自矜者不長。其在道也,曰 ![]() (餘)食贅行,物或亞(惡)之,故有欲(裕)者弗居。”和第三十一章“夫兵者,不祥之器〔也〕。物或惡之,故有欲(裕)者弗居。君子居則貴左,用兵則貴右。故兵者非君子之器也,〔兵者〕不祥之器也,不得已而用之,銛襲(恬淡)爲上。勿美也,若美之,是樂殺人也。夫樂殺人,不可以得志於天下矣。是以吉事上左,喪事上右。是以便(偏)將軍居左,上將軍居右。言以喪禮居之也。殺人眾,以悲依(哀)立(

(餘)食贅行,物或亞(惡)之,故有欲(裕)者弗居。”和第三十一章“夫兵者,不祥之器〔也〕。物或惡之,故有欲(裕)者弗居。君子居則貴左,用兵則貴右。故兵者非君子之器也,〔兵者〕不祥之器也,不得已而用之,銛襲(恬淡)爲上。勿美也,若美之,是樂殺人也。夫樂殺人,不可以得志於天下矣。是以吉事上左,喪事上右。是以便(偏)將軍居左,上將軍居右。言以喪禮居之也。殺人眾,以悲依(哀)立(![]() )之。戰勝,以喪禮處之。”薛聰同學附上了這兩章的白話翻譯以及劉殿爵教授的英譯,並解釋道,所列的中英文翻譯與通行譯文差別不大,只是對“曰

)之。戰勝,以喪禮處之。”薛聰同學附上了這兩章的白話翻譯以及劉殿爵教授的英譯,並解釋道,所列的中英文翻譯與通行譯文差別不大,只是對“曰![]() (餘)食贅行,物或亞(惡)之,故有欲(裕)者弗居”和“夫兵者,不祥之器〔也〕。物或惡之,故有欲(裕)者弗居”兩句的翻譯作了調整和改動。薛聰同學主要對“物或惡之”提出新的解釋,將“物”訓為“鬼神”,進而將“(餘)食贅行,物或亞(惡)之,故有欲(裕)者弗居”譯為“用剩餘食物連續地行祭,有的鬼神討厭這種[不自然的]行爲,所以有道者不會以此自處。”將“夫兵者,不祥之器〔也〕。物或惡之,故有欲(裕)者弗居”譯為“兵械是不祥的器物,有的鬼神討厭它們,所以有道者不以此自居。”

(餘)食贅行,物或亞(惡)之,故有欲(裕)者弗居”和“夫兵者,不祥之器〔也〕。物或惡之,故有欲(裕)者弗居”兩句的翻譯作了調整和改動。薛聰同學主要對“物或惡之”提出新的解釋,將“物”訓為“鬼神”,進而將“(餘)食贅行,物或亞(惡)之,故有欲(裕)者弗居”譯為“用剩餘食物連續地行祭,有的鬼神討厭這種[不自然的]行爲,所以有道者不會以此自處。”將“夫兵者,不祥之器〔也〕。物或惡之,故有欲(裕)者弗居”譯為“兵械是不祥的器物,有的鬼神討厭它們,所以有道者不以此自居。”

接著,薛聰同學對他的翻譯進行了論證。薛聰同學羅列了歷代注疏對《老子》“物或惡之”之“物”的三種常見訓釋,并一一進行比較和分析。第一類,將“物”訓為“萬物”,這是學界的主流觀點。薛聰同學指出,將“物”訓為“萬物”的注家往往忽略了虛詞“或”,如河上公注:“兵動則有所害,故萬物無有不惡之〔者〕。”受此注影響,更有甚者臆斷“或”字乃“咸”之形近誤字。如汪桂年《老子通詁》云:“按或字不解,或當爲咸之訛誤。”事實上,沒有版本作“咸”。 “或”在此為不定代詞,表分指,義為“有的”,如《左傳·襄公十五年》:“宋人或得玉,獻諸子罕,子罕弗受。”“宋人或得玉”,即有宋人得到了一塊玉。同理,“物或惡之”的“或”為分指,而“萬物”為泛指,譯為“有的萬物……”則不成文義。第二類,“物”訓為“人”,如《玄宗御疏》:“其於道而論之,如殘餘疣贅,人所共惡也。”薛聰同學認為這類說法有一定道理,但在邏輯上存在瑕疵。如清代學者黄文蓮在《道德經訂注》中提到:“有道者斷不爲此,豈必因物惡而不處哉?”即有道者肯定不會做違背自然的事,怎麼會因為比他境界低的平凡之物不做而不做呢?第三類,“物”訓為“鬼神”,這類解釋在學界中很少有人提及,最早明確提出這一說法的應為民國學者勞健,他在《老子古本考》中言:“物字指鬼神而言,即鬼神害盈而福謙之義也。”薛聰同學補充道,此處是引用《周易·謙卦·彖傳》:“天道虧盈而益謙,地道變盈而流謙,鬼神害盈而福謙,人道惡盈而好謙。”實際上,與帛書《老子》第七十九章“天之道,損有餘而補不足。”一句在思想上也具有相通性。因此,勞健的觀點存在一個預設前提,即《老子》的思想與《易傳》存在某種聯繫,但具體為何尚需補充論證。

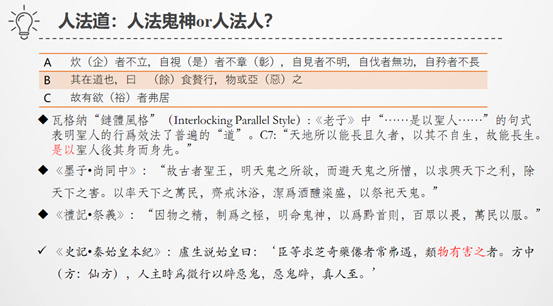

接下來薛聰同學從話語語言學角度對“人”和“鬼神”兩個義項進行了辨析。根據語義,薛聰同學將帛書《老子》第二十二章經文劃分為三個部分。A部分為“炊(企)者不立,自視(是)者不章(彰),自見者不明,自伐者無功,自矜者不長。”主要敘述了一系列過度行為及其負面後果。B部分為“其在道也,曰 ![]() (餘)食贅行,物或亞(惡)之。”此處的“其”字指代A部分一系列行為,“曰”字表明該句是從道的角度對上述一系列行為進行概述和評價。C部分為“故有欲(裕)者弗居。”此處“故”字表明B和C為因果關係:即因為“物或惡之”,所以“有欲(裕)者弗居”。德國漢學家瓦格納(Rudolf G.Wagner)提出《老子》文本中存在一種“鏈體風格”(Interlocking Parallel Style),即《老子》中“……是以聖人……”的句式表明聖人的行爲效法了普遍的“道”(Rudolf G.Wagner,The Craft of a Chinese Commentator :Wang Bi on the Laozi. Albany:State University of New York , 2000,p.64)。如通行本《老子》第七章 :“天地所以能長且久者,以其不自生,故能長生。是以聖人後其身而身先,外其身而身存。”聖人的行為“後其身而身先”源於“天地所以能長且久者,以其不自生”,即自然之道。此處“……故有欲(裕)者……”與之類似,“有欲者”傳世本皆作“有道者”,二者在語義上沒有區別,故“物”之訓釋要使得“物或惡之”體現“道”之正當性,進而使得“有欲(裕)者弗居”體現“人法道”的行為原則。以此來對比“鬼神”和“人”這兩個義項,前者明顯比後者更為合適。因為鬼神在古人看來是敬重和效法的對象。如《墨子•尚同中》:“故古者聖王,明天鬼之所欲,而避天鬼之所憎,以求興天下之利,除天下之害。以率天下之萬民,齊戒沐浴,潔爲酒醴粢盛,以祭祀天鬼。”《禮記•祭義》則對於鬼神的來源和意義說得更為明確:“因物之精,制爲之極,明命鬼神,以爲黔首則,百眾以畏,萬民以服。”由此可見,在古人的觀念中,鬼神作為“黔首則”,是萬民乃至聖王所效法的對象。直到今天,在我們的俗語中,仍會認為“鬼神”代表某種正當性,如“舉頭三尺有神明”、“人在做,天在看”等。因此,“物”訓為鬼神能充分體現“故”字所標明的因果關係:有的鬼神都討厭這些行為,所以有道者不會做這些事。相比之下,將“物”訓為人則反映的是“人法人”的行為原則,但《老子》中聖人(或有道者)的行為與眾人的喜好恰恰相反。更為重要的是,聖人(或有道者)是治理者的角色,人民反而是以其為法則的。故訓“物”為“人”既無法突出“物或惡之”體現的“道”之正當性,亦無法說明“故”字所標明的因果關係,因此訓“物”為“鬼神”更為合理。

(餘)食贅行,物或亞(惡)之。”此處的“其”字指代A部分一系列行為,“曰”字表明該句是從道的角度對上述一系列行為進行概述和評價。C部分為“故有欲(裕)者弗居。”此處“故”字表明B和C為因果關係:即因為“物或惡之”,所以“有欲(裕)者弗居”。德國漢學家瓦格納(Rudolf G.Wagner)提出《老子》文本中存在一種“鏈體風格”(Interlocking Parallel Style),即《老子》中“……是以聖人……”的句式表明聖人的行爲效法了普遍的“道”(Rudolf G.Wagner,The Craft of a Chinese Commentator :Wang Bi on the Laozi. Albany:State University of New York , 2000,p.64)。如通行本《老子》第七章 :“天地所以能長且久者,以其不自生,故能長生。是以聖人後其身而身先,外其身而身存。”聖人的行為“後其身而身先”源於“天地所以能長且久者,以其不自生”,即自然之道。此處“……故有欲(裕)者……”與之類似,“有欲者”傳世本皆作“有道者”,二者在語義上沒有區別,故“物”之訓釋要使得“物或惡之”體現“道”之正當性,進而使得“有欲(裕)者弗居”體現“人法道”的行為原則。以此來對比“鬼神”和“人”這兩個義項,前者明顯比後者更為合適。因為鬼神在古人看來是敬重和效法的對象。如《墨子•尚同中》:“故古者聖王,明天鬼之所欲,而避天鬼之所憎,以求興天下之利,除天下之害。以率天下之萬民,齊戒沐浴,潔爲酒醴粢盛,以祭祀天鬼。”《禮記•祭義》則對於鬼神的來源和意義說得更為明確:“因物之精,制爲之極,明命鬼神,以爲黔首則,百眾以畏,萬民以服。”由此可見,在古人的觀念中,鬼神作為“黔首則”,是萬民乃至聖王所效法的對象。直到今天,在我們的俗語中,仍會認為“鬼神”代表某種正當性,如“舉頭三尺有神明”、“人在做,天在看”等。因此,“物”訓為鬼神能充分體現“故”字所標明的因果關係:有的鬼神都討厭這些行為,所以有道者不會做這些事。相比之下,將“物”訓為人則反映的是“人法人”的行為原則,但《老子》中聖人(或有道者)的行為與眾人的喜好恰恰相反。更為重要的是,聖人(或有道者)是治理者的角色,人民反而是以其為法則的。故訓“物”為“人”既無法突出“物或惡之”體現的“道”之正當性,亦無法說明“故”字所標明的因果關係,因此訓“物”為“鬼神”更為合理。

在論證“物或惡之”中“物”乃“鬼神”義的基礎上,薛聰同學結合帛書《老子》第二十二章和第三十一章上下文,及三《禮》文獻,進一步指出了“物或惡之”的宗教內涵。對於第二十二章“![]() (餘)食贅行,物或亞(惡)之”一句,高明先生曾在《帛書老子校注》羅列各家注疏並進行了如下評析:“依王弼注謂‘贅’爲‘肬贅’、爲‘瘤腫’,故遭人厭,而盛饌之余何厭之有?何以惡若瘤腫?因舊注難究,故劉師培更‘食’字爲‘德’,謂‘餘食’當爲‘餘德’。高亨更‘行’字爲‘衣’,謂‘贅行’爲‘贅衣’,更難令人致信,皆徒勞也。愚以爲‘餘食贅行’目前只可理解爲一貶義成語,但是爲了幫助理解經義,姑且也可以王弼之説説之,至於其來源和確切含義,暫闕如也。”由此可知,對於“

(餘)食贅行,物或亞(惡)之”一句,高明先生曾在《帛書老子校注》羅列各家注疏並進行了如下評析:“依王弼注謂‘贅’爲‘肬贅’、爲‘瘤腫’,故遭人厭,而盛饌之余何厭之有?何以惡若瘤腫?因舊注難究,故劉師培更‘食’字爲‘德’,謂‘餘食’當爲‘餘德’。高亨更‘行’字爲‘衣’,謂‘贅行’爲‘贅衣’,更難令人致信,皆徒勞也。愚以爲‘餘食贅行’目前只可理解爲一貶義成語,但是爲了幫助理解經義,姑且也可以王弼之説説之,至於其來源和確切含義,暫闕如也。”由此可知,對於“![]() (餘)食贅行”一句的理解,高明先生在這裡給讀者留下了一個問題。對於這個問題,薛聰同學試圖從文獻學角度來解決。“

(餘)食贅行”一句的理解,高明先生在這裡給讀者留下了一個問題。對於這個問題,薛聰同學試圖從文獻學角度來解決。“![]() (餘)食贅行”之“贅”字,北大漢簡本作“叕”,想爾注本、敦煌本P.2584、易玄本、慶陽本、遂州本、館卷本均作“餟”。“叕”與“綴”、“餟”同源。“餟”又通“贅”,王叔岷《老子賸義》:“餟與贅通。《詩•大雅•桑柔》:‘具贅卒荒。’《傳》:‘贅,屬也。’段玉裁云:‘贅爲綴之假借。’(《説文》贅字注)餟之通贅,猶綴之通贅矣。”據此,薛聰同學指出,此處將“贅”字訓為“餟”更符合文義。餟,謂連續而祭之。《史記•封禪書》:“其下四方地,爲醊食羣神從者及北斗云。”《孝武本紀》“醊”作“餟”,司馬貞《索隱》:“餟,謂連續而祭之。”確定“餟”字后,薛聰同學有對該句詞序進行了調整。根據清代音韻學家江有誥《老子韻讀》:“此章明、彰、功、長、行爲韻。”從音韻學的角度,老子很有可能是為了押韻,將“餘食行餟”寫作“餘食贅行”。換言之“餘食贅行”可以理解為“餘食行餟”,即用餘食去祭祀。薛聰同學認為,這就涉及到古代祭祀禮儀中的“餕禮”。“ 餕”即孔穎達曰:“餕者,食餘之名。”根據《禮記·祭統》的描述:“夫祭有餕,餕者,祭之末也,不可不知也。是故古之人有言曰:‘善終者如始,餕其是已。’是故古之君子曰:‘尸亦餕鬼神之餘也,惠術也,可以觀政矣。’是故尸謖,君與卿四人餕。君起,大夫六人餕,臣餕君之餘也。大夫起,士八人餕,賤餕貴之餘也。士起,各執其具以出,陳於堂下,百官進,徹之,下餕上之餘也。”可知“餕餘”是作為祭祀儀式的最後一個環節。此外,家庭和宴會場合也有“餕禮”。如《禮記•曲禮上》:“餕餘不祭。父不祭子,夫不祭妻。”鄭玄注:“食人之餘曰餕。餕而不祭,唯此類也。食尊者之餘,則祭盛之。”由此可知,在“餕禮”中人會吃鬼神(祖先神)的餘食,鬼神(食神)也會吃人的餘食,通過這些儀式可以表達鬼神對人的恩惠和人對鬼神的敬意。但這在老子看來卻是“物或惡之”,即有的鬼神討厭這種儀式。儒家認為祭禮有重要的社會意義,作為其中一個環節的“餕禮”亦十分重要,如《禮記·祭統》云:“凡餕之道,每變以眾,所以别貴賤之等而興施惠之象也。”通過祭祀儀式,可以構建一套尊卑有序的社會倫理規範。但這恰好是老子所反對的,老子認為這是“失道”的表現。帛書《老子》第三十八章云“故失道而後德,失德而句(後)仁,失仁而句(後)義,失義而句(後)禮。夫禮者,忠信之泊(薄)也,而亂之首也。”仁、義、禮在老子看來都是“失道”後產生的,且“禮”是“忠信之薄,而亂之首。”因此,在老子看來“餘食贅(餟)行”與“自是、自見、自伐、自矜”一樣,都是有為而失於道的。

(餘)食贅行”之“贅”字,北大漢簡本作“叕”,想爾注本、敦煌本P.2584、易玄本、慶陽本、遂州本、館卷本均作“餟”。“叕”與“綴”、“餟”同源。“餟”又通“贅”,王叔岷《老子賸義》:“餟與贅通。《詩•大雅•桑柔》:‘具贅卒荒。’《傳》:‘贅,屬也。’段玉裁云:‘贅爲綴之假借。’(《説文》贅字注)餟之通贅,猶綴之通贅矣。”據此,薛聰同學指出,此處將“贅”字訓為“餟”更符合文義。餟,謂連續而祭之。《史記•封禪書》:“其下四方地,爲醊食羣神從者及北斗云。”《孝武本紀》“醊”作“餟”,司馬貞《索隱》:“餟,謂連續而祭之。”確定“餟”字后,薛聰同學有對該句詞序進行了調整。根據清代音韻學家江有誥《老子韻讀》:“此章明、彰、功、長、行爲韻。”從音韻學的角度,老子很有可能是為了押韻,將“餘食行餟”寫作“餘食贅行”。換言之“餘食贅行”可以理解為“餘食行餟”,即用餘食去祭祀。薛聰同學認為,這就涉及到古代祭祀禮儀中的“餕禮”。“ 餕”即孔穎達曰:“餕者,食餘之名。”根據《禮記·祭統》的描述:“夫祭有餕,餕者,祭之末也,不可不知也。是故古之人有言曰:‘善終者如始,餕其是已。’是故古之君子曰:‘尸亦餕鬼神之餘也,惠術也,可以觀政矣。’是故尸謖,君與卿四人餕。君起,大夫六人餕,臣餕君之餘也。大夫起,士八人餕,賤餕貴之餘也。士起,各執其具以出,陳於堂下,百官進,徹之,下餕上之餘也。”可知“餕餘”是作為祭祀儀式的最後一個環節。此外,家庭和宴會場合也有“餕禮”。如《禮記•曲禮上》:“餕餘不祭。父不祭子,夫不祭妻。”鄭玄注:“食人之餘曰餕。餕而不祭,唯此類也。食尊者之餘,則祭盛之。”由此可知,在“餕禮”中人會吃鬼神(祖先神)的餘食,鬼神(食神)也會吃人的餘食,通過這些儀式可以表達鬼神對人的恩惠和人對鬼神的敬意。但這在老子看來卻是“物或惡之”,即有的鬼神討厭這種儀式。儒家認為祭禮有重要的社會意義,作為其中一個環節的“餕禮”亦十分重要,如《禮記·祭統》云:“凡餕之道,每變以眾,所以别貴賤之等而興施惠之象也。”通過祭祀儀式,可以構建一套尊卑有序的社會倫理規範。但這恰好是老子所反對的,老子認為這是“失道”的表現。帛書《老子》第三十八章云“故失道而後德,失德而句(後)仁,失仁而句(後)義,失義而句(後)禮。夫禮者,忠信之泊(薄)也,而亂之首也。”仁、義、禮在老子看來都是“失道”後產生的,且“禮”是“忠信之薄,而亂之首。”因此,在老子看來“餘食贅(餟)行”與“自是、自見、自伐、自矜”一樣,都是有為而失於道的。

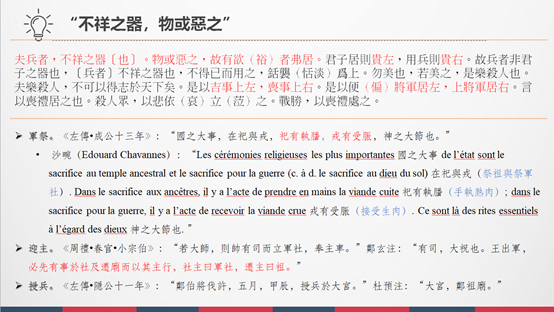

對於第三十一章,薛聰同學提到歷代注疏對此章的解釋都涉及到軍禮,但沒有聯繫到“物或惡之”。薛聰同學由此入手,深入考釋了第三十一章中“物或惡之”的宗教內涵。薛聰同學指出,在先秦軍禮中,幾乎各個環節都貫穿著鬼神崇拜。出征以前,為獲得授命要舉行告祭儀式,如《左傳•成公十三年》所言:“國之大事,在祀與戎,祀有執膰,戎有受脤,神之大節也。”隨後還有迎主、授兵等環節,如《周禮•春官•小宗伯》記載:“若大師,則帥有司而立軍社,奉主車。”鄭玄注:“有司,大祝也。王出軍,必先有事於社及遷廟而以其主行,社主曰軍社,遷主曰祖。”《左傳•隱公十一年》:“鄭伯將伐許,五月,甲辰,授兵於大宮。”杜預注:“大宮,鄭祖廟。”戰爭之後,還要向神靈報告,當著神靈的面進行獎懲。由此可證,祖先神和社神等“鬼神”在軍禮中是十分受人崇拜的對象,“不祥之器,物或惡之”中的“物”,很有可能就是祖先神和社神。由此就又引出一個關鍵問題:老子為何會認為“夫兵者,不祥之器〔也〕。物或惡之,故有欲(裕)者弗居”?薛聰同學認為,首先是老子具有反戰思想。如本章下文“不得已而用之”、“不可以得志於天下矣”。以及帛書《老子》第七十一章:“用兵又(有)言曰:吾不敢爲主而爲客,不敢進寸而退尺。”還有帛書《老子》三十章“以道佐人主,不以兵強於天下。”在其他前人文獻中也有類似看法,如《國語•越語下》:“夫勇者,逆德也;兵者,凶器也。”其次,古人認為被兵器所殺,是不祥之事。如《周禮•春官•冢人》:“凡死於兵者,不入兆域。” 《白虎通•喪服》引《禮•曾子記》曰:“大辱加於身,支體毀傷,即君不臣,士不交,祭不得爲昭穆之尸,食不得昭穆之牲,死不得葬昭穆之域也。”

最後,薛聰同學著重分析了第三十一章最後一句“殺人眾,以悲依(哀)立(![]() )戰勝,以喪禮處之。”薛聰同學指出古代注家對這句的解釋存在分歧。如河上公注:“古者戰勝,將軍居喪主禮之位,素服而哭之。”河上公認為古代打了勝仗要以喪禮來處理後續事務。但又有注家從軍禮的角度進行了反駁,如《玄宗御疏》:“諸注此義者,皆云古有斯禮,尋閲墳典,既無所據,今所未安,故不録也。又引秦伯向師而哭者,此乃哀敗,非戰勝也。”《玄宗御疏》的反駁是有道理的,因為根據古代軍禮,打了勝仗會奏凱樂,只有打了敗仗才會以喪禮處之。如《周禮·春官·大宗伯》:“以喪禮哀死亡。”《周禮•夏官•大司馬》:“若師有功,則左執律,右秉鉞,以先愷樂獻於社;若師不功,則厭而奉主車。”鄭玄注引鄭司農云:“厭,謂厭冠喪服也。軍敗,則以喪禮,故秦伯之敗於殽也。”《春秋傳》曰:“‘秦伯素服郊次,鄉師而哭。’”那麼,老子為什麼要寫“殺人眾,以悲依(哀)立(

)戰勝,以喪禮處之。”薛聰同學指出古代注家對這句的解釋存在分歧。如河上公注:“古者戰勝,將軍居喪主禮之位,素服而哭之。”河上公認為古代打了勝仗要以喪禮來處理後續事務。但又有注家從軍禮的角度進行了反駁,如《玄宗御疏》:“諸注此義者,皆云古有斯禮,尋閲墳典,既無所據,今所未安,故不録也。又引秦伯向師而哭者,此乃哀敗,非戰勝也。”《玄宗御疏》的反駁是有道理的,因為根據古代軍禮,打了勝仗會奏凱樂,只有打了敗仗才會以喪禮處之。如《周禮·春官·大宗伯》:“以喪禮哀死亡。”《周禮•夏官•大司馬》:“若師有功,則左執律,右秉鉞,以先愷樂獻於社;若師不功,則厭而奉主車。”鄭玄注引鄭司農云:“厭,謂厭冠喪服也。軍敗,則以喪禮,故秦伯之敗於殽也。”《春秋傳》曰:“‘秦伯素服郊次,鄉師而哭。’”那麼,老子為什麼要寫“殺人眾,以悲依(哀)立(![]() )之。戰勝,以喪禮處之?”這樣一句明顯不符合軍禮的話呢?面對這樣一句有違“常禮”的話,王弼及其後的許多注家認為老子絕不可能寫出這樣的話,進而懷疑整個三十一章都是後世偽作。而薛聰同學認為這句明顯有違軍禮的話恰恰是老子故意為之。老子正是通過借用軍禮,加以改述,來表達他的反戰思想。而老子的反戰思想亦導源於他“自然無為”的行為原則。如帛書《老子》第四十七章:“取天下也,恒〔無事;及其有事也,不足以取天下〕。”帛書《老子》第五十七章:“以正之(治)邦,以畸(奇)用兵,以無事取天下。”

)之。戰勝,以喪禮處之?”這樣一句明顯不符合軍禮的話呢?面對這樣一句有違“常禮”的話,王弼及其後的許多注家認為老子絕不可能寫出這樣的話,進而懷疑整個三十一章都是後世偽作。而薛聰同學認為這句明顯有違軍禮的話恰恰是老子故意為之。老子正是通過借用軍禮,加以改述,來表達他的反戰思想。而老子的反戰思想亦導源於他“自然無為”的行為原則。如帛書《老子》第四十七章:“取天下也,恒〔無事;及其有事也,不足以取天下〕。”帛書《老子》第五十七章:“以正之(治)邦,以畸(奇)用兵,以無事取天下。”

二、評議討論

(一)評議

在論文評議環節,詹石窗教授對薛聰同學的報告給予了高度評價。首先,論文主題非常明確,將“物”訓為“鬼神”十分具有新意,且論證過程使人信服。其次,文章脈絡清晰,引證文獻豐富翔實。最後,除《老子》各版本外,多方引述他家觀點以論證,文化背景宏大,學術視野十分開闊。其中還運用話語語言學分析語義,足見薛聰同學下了很深的功夫。

隨後詹教授圍繞“祭祀”,分享了自己的一些思考。詹教授表示,自己曾在《老子對祭祀文化的哲學升華》(載《哲學研究》,2007年,第二期,第60-66頁)一文中指出,“祭祀”問題非常值得研究,因為“祭祀”是打開中國古代文化殿堂的一把鑰匙,憑藉祭祀不僅可以理清老子《道德經》中的線索,也可以由此進入中國上古時期的文化場景。祭祀不僅指崇拜鬼神,還寄託了上古先民的情感。其中關於宇宙與人生的深層認識和觀念,都可以通過“祭祀”這把鑰匙深入探索,得到更深的認識。薛聰同學和呂鵬志教授的研究表明,深度挖掘“祭祀”,對探索老子《道德經》的文化價值具有重要意義,亦能加深對儒、道、墨三家思想的研究。薛聰同學和呂鵬志老師對詹老師的鼓勵和指導表示了感謝。

(二)提問與討論

在提問討論環節,西南交通大學人文學院碩士研究生趙光偉同學提問,何為“鬼”和“神”?二者有何差別?薛聰同學回應道:根據《周禮·春官·大宗伯》“大宗伯之職,掌建邦之天神、人鬼、地示之禮,以佐王建保邦國。”可知“神”指“天神”,“鬼”指“人鬼”。根據《說文解字》,“神”即“伸”,指萬物之主。“鬼”即“歸”,人死后歸於土即為鬼,後世鬼神逐漸有了地位劃分。但從“物或惡之”的角度而言,根據錢鍾書的看法,鬼神應歸為一類。分為言之應有別,合起來應無別。呂鵬志教授補充道,根據沈兼士、錢鍾書、蒲慕州等學者的研究,“鬼神”是古人對超自然力量或事物的總稱。從時間上看,鬼應先出現,鬼中能力高強的稱為神。從古代中國宗教信仰角度來看,鬼神可分為四類。一為天地山川,二為宗廟社稷,三為儒釋道三教神明,四為物怪。薛聰同學所言“物或惡之”之“物”的古義之一就是物怪,物怪作為鬼神中的一種,古人往往用它來泛指鬼神,薛同學的論文附錄中有許多文獻材料可以說明。

西南交通大學人文學院碩士研究生廖文麗同學提問,論文集中將《帛書》老子第二十二章“自見者不明”一句譯為“自持己見的人反而不能自明”,但彙報展示的PPT中譯為“自我顯露的人反而不能被看見”,這兩種翻譯的意思明顯不同,為何作出調整,正確理解為何?薛聰同學回應道,這是在呂老師的指導下進行的修改,“見”通“現”,“自現者不明”,故該句譯為“自我顯露的人反而不能被看見”。

(來源:廖文麗)